17/07/2025

La Compa├▒├Ła Labrusca monta un trabajo esc├®nico que tensiona el legado de La gaviota desde procedimientos ligados al ensayo, la duplicaci├│n y la crisis de la identidad actoral.

Por Javiera Miranda Riquelme

@javieramirandariq

Dramaturgia y direcci├│n: Valentino Grizutti. Act├║an: Juan Cottet, Miranda Di Lorenzo, Patricio Penna, Violeta Postolski. Dise├▒o de vestuario y espacio: Paola Delgado. Dise├▒o sonoro y m├║sica original: Juan Cottet. Dise├▒o De Iluminaci├│n: Ricardo Sica. Producci├│n: Miranda Di Lorenzo, Valentino Grizutti. Sala: Arthaus Central (Mitre 434, CABA).

ŌĆ£La pobre Vera estuvo completamente descompuesta. Empez├│ a recitar, y en ese mismo instante el p├║blico se puso a re├Łr. Risotadas, comentarios, silbidos. Estaba p├Īlida, temblaba, y al salir de escena se desmay├│ en mis brazos. Yo no sab├Ła d├│nde escondermeŌĆØ. Con estas palabras, Ant├│n Ch├®jov le escrib├Ła a Suvorin tras el fracaso del estreno de La gaviota en San Petersburgo, en 1896. Vera Komissarzhevskaya, una de las actrices m├Īs importantes del momento, fue abucheada por una platea acostumbrada a una forma de actuaci├│n declamatoria y con la que Ch├®jov romp├Ła para proponer una otra relaci├│n entre la estructura palabra-cuerpo-escena.

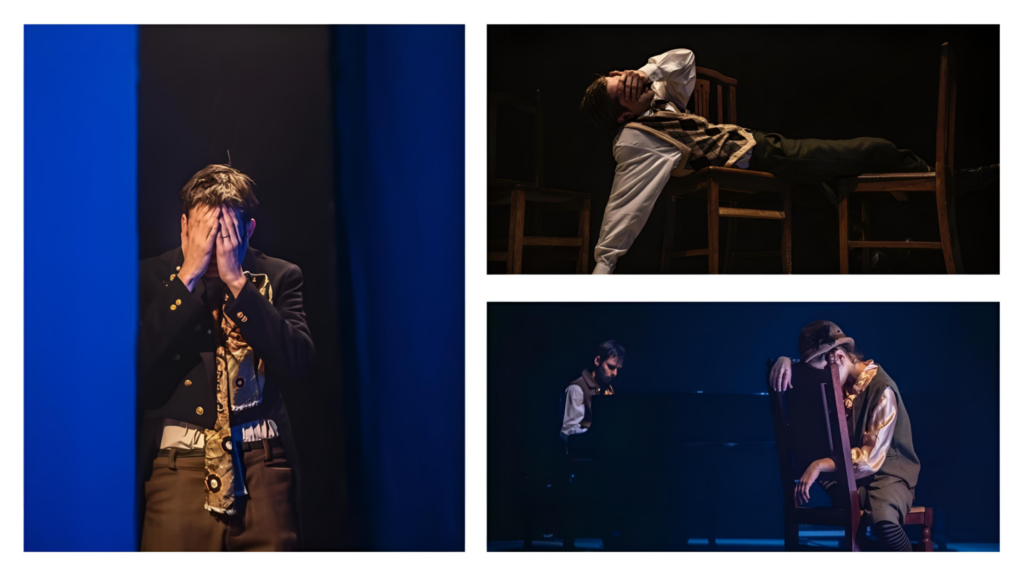

La obra Chayka de Compa├▒├Ła Labrusca, se inscribe en ese momento fundacional del teatro moderno sin af├Īn ilustrativo, sino para habitarlo desde ciertos pliegues, contradicciones y fracasos. Bajo la din├Īmica de una pesadilla colectiva, Chayka avanza entre niveles de ficci├│n que no est├Īn jerarquizados y donde los actores que iban a protagonizar el montaje original de La gaviota y los cuerpos de actores argentinos que sospechamos ser de Labrusca, se confunden o, quiz├Ī, se mueven entre los intersticios de sentidos que los estructuran. No se trata de niveles que remiten a una realidad externa (como un texto que se interpreta), sino de un espesor de materialidades que se afectan entre s├Ł: la palabra, la voz, el error, las repeticiones, los abucheo y, admitamos, cierta afici├│n de la compa├▒├Ła por jugar con los parecidos f├Łsicos que tienen los actores entre s├Ł y las posibilidades de jugar a los dobles bergmanianos.

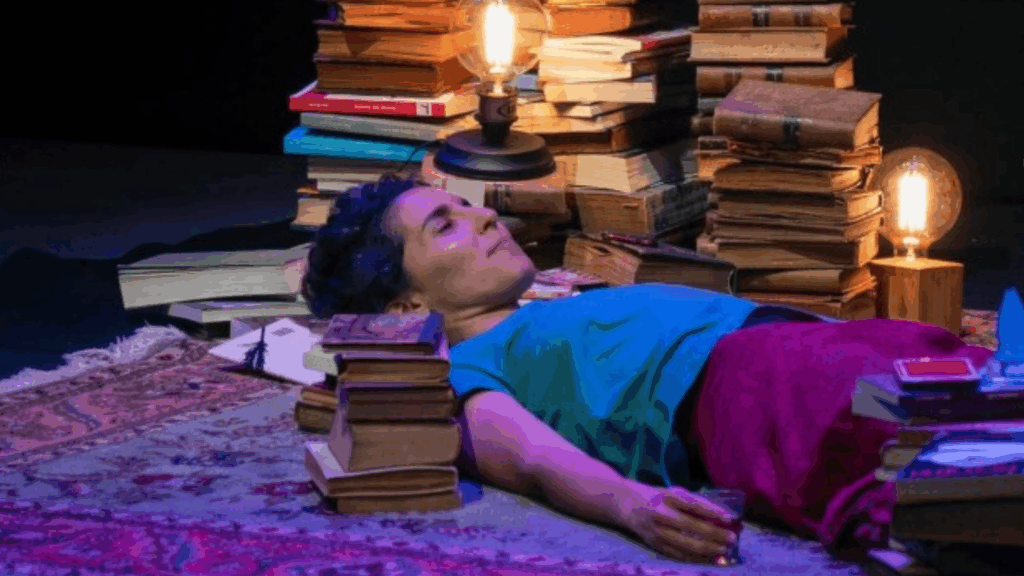

De alguna forma algunas de las obsesiones de Labrusca toman una dimensi├│n especialmente lograda en Chayka. La vieja pero abandonada costumbre de hacer de la forma un contenido. El sue├▒o, la duplicidad, la identidad como artificio y la metateatralidad aparecen ac├Ī sin cita ni gui├▒o. Son condiciones materiales del montaje. Dos actores de fisonom├Ła similar. Dos actrices rubias, de rulos, ojos claros. Una escena que se repite. Una actriz que tose. Un actor que repite en voz baja un texto que no sabe si est├Ī actuando o recordando. El plano del ensayo y el del montaje final son intercambiables, lo que no elimina el conflicto, sino que lo expone como un procedimiento. El drama subjetivo que se infiltra y revela como conflicto objetivo.

Las actuaciones est├Īn exasperantemente bien ejecutadas y coreografeadas: una Violeta Postolski insolente y perturbada, una Miranda Di Lorenzo vulnerable y sofisticada, un Juan Cottet insoportablemente ahogado y superyoico, y un Patricio Penna de una agilidad dram├Ītica-c├│mica veloc├Łsima.

El trabajo de residencia que dio origen a Chayka en Arthaus parte de las propias indicaciones de Ch├®jov para el montaje de La gaviota. Estas pueden reconstruirse a partir de sus cartas y notas: evitar el estilo declamatorio, actuar el subtexto, no mostrar los cl├Łmax, representar la vida cotidiana sin teatralizarla (como le escribe a Gorki, 1900), y evitar el mensaje moral o ideol├│gico. Lo que hace Labrusca no es aplicar una receta, sino que toma estas indicaciones como un motor compositivo. La escena en la que Vera interpreta a Nina mientras el p├║blico ficcional de la obra se burla, tose, carraspea y abuchea, funciona como v├®rtice: el tiempo de 1896 se pliega sobre el presente esc├®nico sin establecer una referencia hist├│rica, sino una tensi├│n contagiable ŌĆōhabr├Ła que preguntarse, por cierto, si algo de sugesti├│n no hubo el d├Ła del estreno en Arthaus cuando dos personas de p├║blico, de la primera y la tercera fila, tuvieron que salir de la sala por unas crisis de tos, y podr├Łamos divagar sobre la probabilidad freudiana de que algo de lo pesadillesco y de lo traum├Ītico del fracaso propio en el otro crispe la garganta y el habla.

La obra dirigida por Grizutti no reinterpreta ni reversiona La gaviota. Por supuesto que ser├Ła ocioso traficar aqu├Ł una disquisici├│n sobre las obsesiones de otros espacios esc├®nicos de Buenos Aires (m├Īs cercanos al goce que al deseo) de querer reversionar y montar ŌĆślas verdaderas historiasŌĆÖ detr├Īs de cl├Īsicos del teatro con un par de ocurrencias ornamentales con la coartada del homenaje o la vigencia de los mensajes de fondo. Pero la decisi├│n de no reproducirla gozosamente y en lugar de ello bordearla y acosarla de forma calculada sin banalizarla ni sacrilizarla es el acierto de Chayka.

No hay una identidad a la que llegar, no hay una verdad que descubrir. Hay, apenas, cuerpos en escena que no pueden distinguir si est├Īn actuando, ensayando o recordando un sue├▒o ajeno. El mundo on├Łrico como escenario de ensayo identitario de la vigilia ŌĆōes decir y para ser honestos, la ficcionalidad. Asuntos que le interesan a Labrusca pero que no repiten como formulas. Chayka es un ejercicio que pone en crisis a La gaviota y, en un acto de hostigamiento po├®tico, la vuelve de manera parad├│jica profundamente fiel a Ch├®jov.