31/10/2025

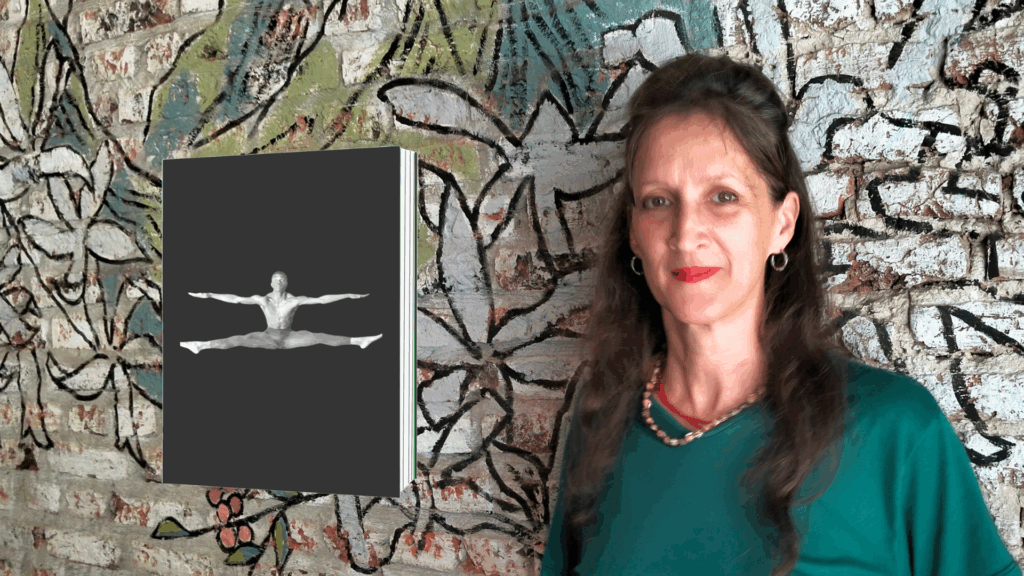

Dulcinea Segura publica Pájaro negro que danzas, una biografĂa del bailarĂn venezolano Freddy Romero y su paso por el San MartĂn

Por Adriana Barenstein

@barenstein

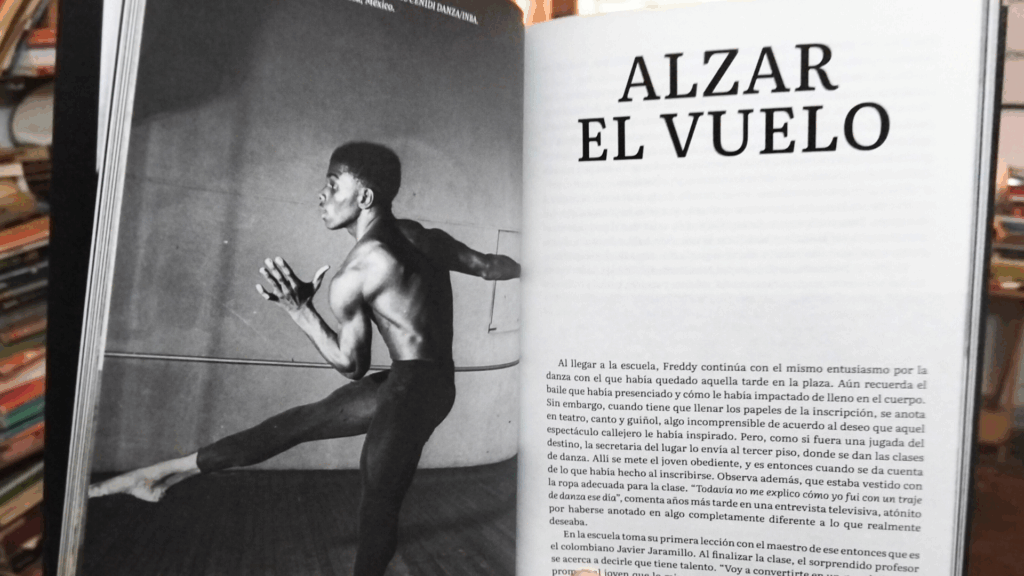

Pájaro negro que danzas es una biografĂa que expone la vida del bailarĂn y maestro Freddy Romero como un entramado de cuerpos, lenguajes y desplazamientos. Dulcinea Segura trabaja sobre esa materia con una mirada que combina investigaciĂłn histĂłrica, sensibilidad estĂ©tica y comprensiĂłn somática. El resultado es un retrato de un artista cuya experiencia vital y profesional reĂşne las tradiciones de la danza moderna latinoamericana con las influencias afroamericanas de Alvin Ailey y la tĂ©cnica Graham.

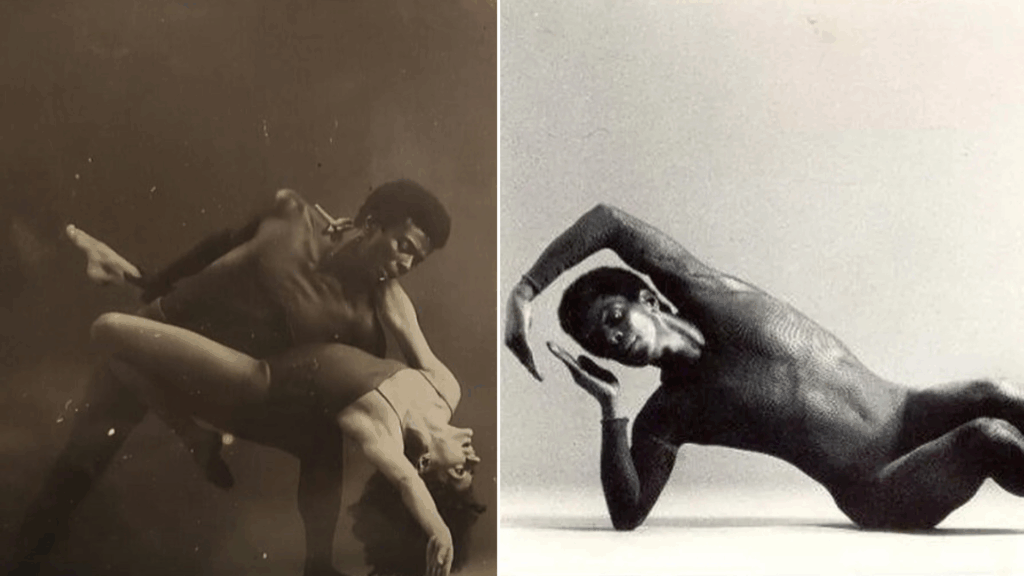

El libro reconstruye los movimientos de Romero desde su nacimiento en Venezuela hasta su formaciĂłn en MĂ©xico y su llegada a la Argentina en los años setenta. Esa trayectoria no se presenta como una sucesiĂłn de logros, sino como un proceso donde el cuerpo es archivo y mĂ©todo. Cada gesto, cada coreografĂa, cada espacio de docencia revela un modo de pensamiento encarnado. En la escritura de Segura, la danza aparece como una forma de conocimiento que atraviesa la biografĂa y la trasciende.

El relato avanza entre documentos, entrevistas y testimonios personales, y encuentra su centro en la voz de Victoria Herrera, hija del bailarĂn. Su prĂłlogo funciona como un umbral afectivo que conecta la figura pĂşblica con la intimidad familiar. En esa convergencia se delinean los temas centrales del libro: la disciplina, la herencia afro, la pedagogĂa del movimiento y la tensiĂłn entre la plenitud del cuerpo y su desgaste. Segura organiza el texto con un ritmo que responde al propio principio de la tĂ©cnica Graham, alternando contracciĂłn y expansiĂłn, registro y respiraciĂłn.

La entrevista que sigue, realizada por Adriana Barenstein, permite comprender el alcance de ese trabajo y su vĂnculo con las Jornadas de pensamiento sobre prácticas somáticas que Segura coordina desde el Instituto de Artes del Espectáculo. En ese ámbito se desarrolla una reflexiĂłn sobre el cuerpo como fuente de conocimiento y como territorio de transmisiĂłn artĂstica. La conversaciĂłn entre ambas traza una continuidad entre la investigaciĂłn teĂłrica y la práctica corporal, entre el estudio acadĂ©mico y la experiencia directa.

El diálogo ofrece una lectura de la danza como lenguaje del pensamiento y de la biografĂa como una forma de movimiento. En la figura de Freddy Romero, Segura encuentra una sĂntesis entre rigor tĂ©cnico, potencia expresiva y conciencia histĂłrica. Su escritura reanima ese legado y lo devuelve al presente de quienes continĂşan pensando con el cuerpo.

—Vienes de la última edición de Prácticas somáticas, cuéntame de eso.

—El encuentro empezĂł siendo un Encuentro de Prácticas Somáticas y despuĂ©s le pusimos Encuentro de pensamiento sobre prácticas somáticas porque lo experiencial corporal generaba cierta confusiĂłn. EmpezĂł en 2021, estábamos en pandemia, entonces lo programamos de manera totalmente virtual, convocando a personas que dieran conferencias-taller en ese formato por Zoom. Buscábamos poder tener un abordaje corporal y reflexivo sobre lo que entendĂamos como prácticas somáticas, en donde se incluĂan yoga, danzaterapia, movimiento terapia, cruzando esas prácticas con la danza, el canto o la voz, por ejemplo.

En uno de los conversatorios sobre prácticas somáticas participĂł un chileno que se llama ElĂas Cohen, que trabajĂł sobre el conocimiento en activo y trajo propuestas muy interesantes. Él no pertenecĂa a ninguna de esas prácticas somáticas oficiales, pero tenĂa una mirada desde el sur, y eso nos llevĂł a preguntarnos: Âżcuáles son las nuestras? Porque todas estas prácticas vienen de otros lugares. Entonces empezamos a pensar cĂłmo nos vinculamos desde lo somático desde el sur, con cuerpos del sur.

Esto lo comenzamos desde el área de Danza del Instituto de Artes del Espectáculo, junto con Iara Pavanello y Carolina Berjero. Pensamos estos encuentros como algo que fluye entre la palabra, la teorĂa, la práctica concreta y los territorios.

—¿Cómo ves ese enlace entre la palabra, la vida, el estudio académico y la práctica, que no siempre van juntas?

—Jorge Dubatti, el director del instituto, plantea la figura del artista investigador. A mĂ me parece que son cosas que no se pueden separar. Hay que empezar a pensar cĂłmo comunicar y presentar las investigaciones artĂsticas. Nosotras, en los encuentros, siempre tratamos de tener esta instancia de reflexiĂłn, la posibilidad de que esas presentaciones tambiĂ©n sean performáticas. A veces predomina la práctica, pero uno puede descifrar cuáles son los hilos teĂłricos que mueven todo, cuál es la teorĂa que está implĂcita.

—Y ahora escribiste un libro sobre Freddy Romero. Cuéntame sobre eso.

—Freddy llegĂł a la Argentina a finales de la dĂ©cada del ’60. Se desempeñaba como profesor de la tĂ©cnica Graham, tanto en el IUNA como en el Taller del San MartĂn. Cuando cerrĂł el ciclo lectivo de 2005, se fue a Brasil, donde vivĂa su hija mayor, para pasar las fiestas, y muriĂł repentinamente. Entonces no hubo un cierre, no hubo una despedida. Esto fue hace casi veinte años, porque falleciĂł en 2006, y el prĂłximo año se cumplen veinte años de su muerte. El libro y su presentaciĂłn serán una especie de homenaje y reuniĂłn de despedida.

El libro busca visibilizar la danza, escribir sobre ella en Argentina y en LatinoamĂ©rica. Freddy Romero naciĂł en Venezuela, se formĂł en el Retablo de las Maravillas, estudiĂł con Tulio de la Rosa —quien le consiguiĂł una beca en MĂ©xico— y allĂ bailĂł en las cuatro compañĂas más importantes del paĂs. Luego fue becado en la escuela de Martha Graham e integrĂł la compañĂa de Alvin Ailey, la primera afroamericana de repertorio. Finalmente se estableciĂł en Argentina en 1973, donde bailĂł en el Ballet del San MartĂn, formĂł su escuela y su grupo. Fue un puente entre AmĂ©rica Latina y las grandes tradiciones de la danza moderna.

—Qué importante rescatar esa figura.

—SĂ, y más aĂşn porque, siendo afrodescendiente, tambiĂ©n tuvo que atravesar márgenes y prejuicios. Este reconocimiento en el San MartĂn le devuelve su lugar en la historia de la danza y en la memoria de todos los que lo conocieron. Un cuerpo que baila, que es consciente del espacio y de sus emociones, es un cuerpo poderoso, libre, revolucionario.

—Y qué importante también escribir sobre danza.

—Es importante que se escriba sobre la danza en Argentina y en LatinoamĂ©rica. Freddy creciĂł en Venezuela y empezĂł allĂ su formaciĂłn en el Retablo de las Maravillas, donde conociĂł a Yolanda Moreno y bailĂł con ella. Ella es conocida como “la bailarina del pueblo”, porque llevĂł las danzas folclĂłricas a los escenarios. Freddy despuĂ©s estudiĂł con Tulio de la Rosa. Él se fue a vivir a MĂ©xico y le consiguiĂł una beca a Freddy; para ello, Tulio le pidiĂł una foto y Freddy le mandĂł la foto de la portada del libro. AsĂ consiguiĂł la beca y estudiĂł en MĂ©xico. Tulio le dijo que tenĂa que formarse en danza clásica y moderna.

En MĂ©xico, Freddy bailĂł con el Ballet Independiente, que fue una escisiĂłn de la CompañĂa Nacional de Danza de MĂ©xico, con el fin de investigar nuevos lenguajes. Mientras bailaba allĂ, Freddy viajĂł a Estados Unidos. No podĂa sostenerse econĂłmicamente para quedarse, asĂ que volviĂł a MĂ©xico. Y en MĂ©xico lo vio bailar Alvin Ailey y le dijo que lo querĂa en su compañĂa. Esa fue la primera compañĂa afroamericana de repertorio, y Freddy bailĂł allĂ hasta que decidiĂł venir a la Argentina.

El San MartĂn, en ese momento, no tenĂa una formaciĂłn estable de su ballet, entonces Freddy iba y venĂa con Alvin. Hasta que, en 1973, decidiĂł quedarse definitivamente acá. Fue un bailarĂn y una figura muy importante para nosotros.