29/09/2025

Sobre matar al padre, lo siniestro y la independencia artĂstica

Por Javiera Miranda Riquelme

@javieramirandariq

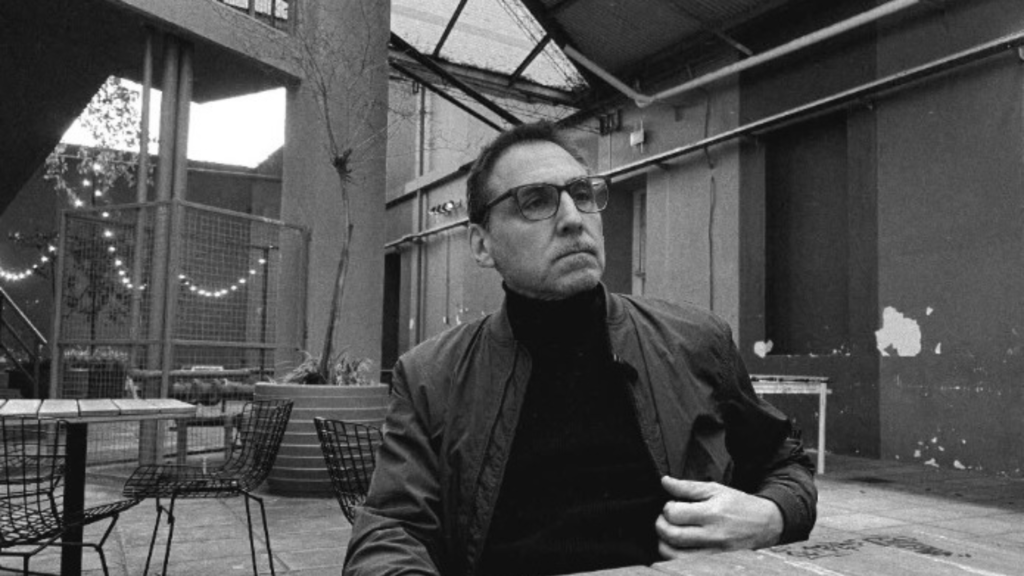

GarcĂa Wehbi no es exactamente un nombre que uno espere encontrar en los manuales de buena conducta artĂstica. Se reconoce abiertamente como anarcomarxista, y ya de adolescente soñaba con subirse a un aviĂłn rumbo a Nicaragua para cosechar cafĂ© junto a los sandinistas; por suerte, su padre lo detuvo, evitando que aquel entusiasmo juvenil se transformara en una catástrofe tropical. Desde entonces, su vida ha estado marcada por una insobornable independencia de pensamiento y acciĂłn.

A sus 61 años sigue siendo el chico malo de las artes escĂ©nicas argentinas, pero tambiĂ©n es un intelectual. Su curiosidad intelectual lo llevĂł a fascinarse por lo siniestro —concepto que analiza en profundidad siguiendo la obra de Freud—, explora cĂłmo lo familiar puede devenir inquietante y perturbador. TambiĂ©n es un firme crĂtico del rĂ©gimen capitalista, y ha volcado sus cuestionamientos en todas las formas posibles del arte: desde las instalaciones teatrales hasta la Ăłpera y el performance. Su poĂ©tica se mueve en un territorio poco cĂłmodo para muchos: la tensiĂłn entre violencia y cuerpo (los cuerpos de los objetos, luego el cuerpo real).

Fue cofundador del PerifĂ©rico de Objetos con un objetivo tan claro como transgresor: “matar al padre”, es decir, liquidar simbolicamente la autoridad de su maestro titiritero en el Teatro San MartĂn. Y esa pulsiĂłn rebelde lo ha convertido en un referente inevitable del teatro independiente argentino.

–¿Cómo te iniciaste en las artes escénicas?

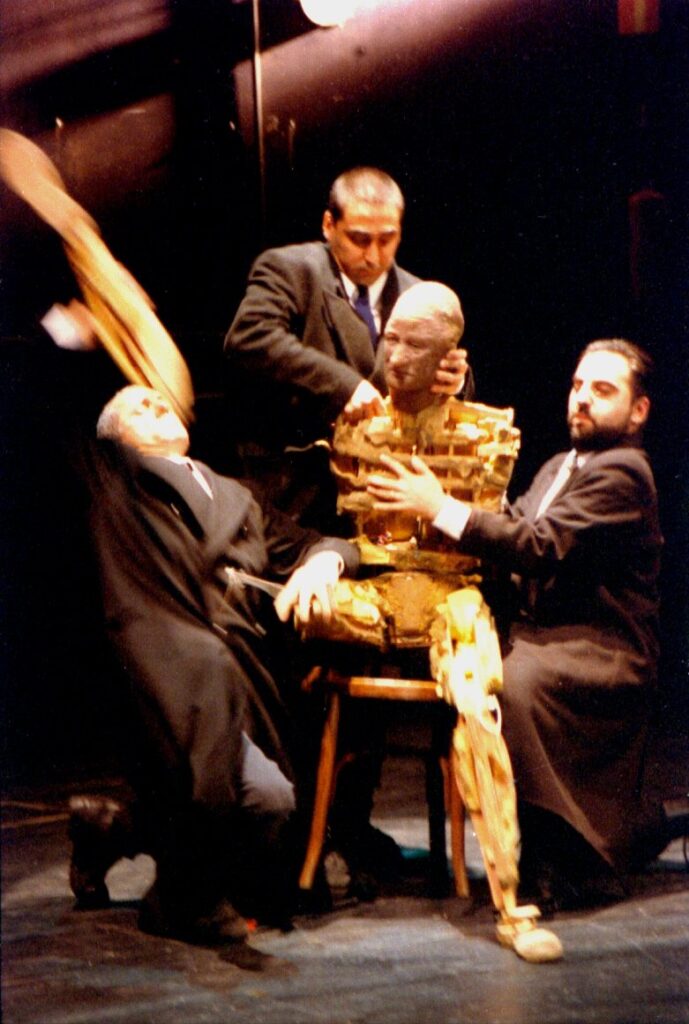

–Cuando se recupera la democracia, Cultura del Gobierno de AlfonsĂn instaura un programa que se llamaba Programa Cultura en Barrios, que lo que hacĂa era producir cultura no en los lugares tĂpicos, sino en lugares abiertos, como en las escuelas. En ese contexto, yo tomĂ© dos talleres: uno de tĂteres y otro de teatro participativo. Mientras estaban haciendo esos talleres apareciĂł una noticia de audiciĂłn para la compañĂa de titiriteros porque se estaba renovando el elenco. Yo me presentĂ© en la audiciĂłn y quedĂ© seleccionado. Eso fue en 1987, el mismo año que entraron al grupo de titiriteros quienes iban a ser mis compañeros en el PerifĂ©rico de Objetos: Daniel Veronese y Ana Alvarado. Fue medio de rebote; con muchas agallas me presentĂ©. Soy muy buen manipulador de objetos, asĂ que tenĂa algo natural que hizo que quedara seleccionado. En el grupo de titiriteros estuve doce años y, en paralelo, formamos el PerifĂ©rico de Objetos y nuestra primera producciĂłn es UbĂş Rey, en el viejo Parakultural, justo el año en que cerraba. AhĂ empieza la carrera del PerifĂ©rico, que fueron veinte años y once espectáculos. Y a medida que yo voy haciendo producciones con el PerifĂ©rico de Objetos, tambiĂ©n empiezo a desarrollar una carrera personal.

–¿Cómo comienza a ser esa carrera personal?

–Es una carrera en donde intereses muy especĂficos mĂos, que no cabĂan en la dinámica del grupo, hacen que yo me dedique un poco a las artes visuales, a la plástica, pero tambiĂ©n a un tipo de experiencia teatral que ya estaba siendo más hĂbrida, en el sentido de que empiezan a ser instalaciones teatrales. Hice una primera Ăłpera en el año 1999. Vale decir, empezaba a responder a ciertos intereses bastante abiertos y transgresores de los lĂmites que deben ser las estructuras más estancas de las artes, tratando de escapar de las capturas de nomenclaturas que suele hacer la academia y la crĂtica.

–¿QuĂ© intereses de quienes formaron el PerifĂ©rico de Objetos no cabĂan en el San MartĂn y quĂ© intereses personales tuyos no cabĂan en el PerifĂ©rico?

–Tradicionalmente, el teatro de tĂteres se apoya en una tradiciĂłn que, por lo menos hasta antes de la apariciĂłn del PerifĂ©rico, tenĂa que ver con lo popular, el universo metafĂłrico —o sea, una poĂ©tica simple— y con el universo infantil. Eso se cumplĂa dentro del San MartĂn. Si bien Buffano habĂa sido un renovador del teatro de tĂteres dentro del grupo de titiriteros, nosotros querĂamos hacer algo que atentara contra esas tres estructuras. De algĂşn modo, lo que querĂamos era matar al padre, que era nuestro maestro. Y en esa intenciĂłn de matar al padre, lo que hicimos fue buscar un primer material que fuese contracultural para el universo de los tĂteres, como era UbĂş Rey, la primera obra del teatro del absurdo que escribiĂł Alfred Jarry en 1896, y hacerlo en un lugar contracultural como era el Parakultural. Esa era nuestra idea de matar al padre. Y ahĂ empezamos a matarlo, elaborando una poĂ©tica que despuĂ©s se llamĂł teatro de objetos, que era un tĂ©rmino que todavĂa no existĂa en Argentina. AhĂ se desarrollĂł toda la poĂ©tica del PerifĂ©rico, que tambiĂ©n fue mutando a lo largo de los veinte años del grupo.

Nosotros tenĂamos bien claro que casi en todos los espectáculos, salvo en los Ăşltimos que eran los más difĂciles y donde ya nos estábamos empezando a distanciar, quĂ© podĂa ser parte del universo del PerifĂ©rico y quĂ© no.

Lo que hacĂa que, por ejemplo, Veronese se dedicara a sus cosas por fuera del grupo, asĂ mismo Alvarado y yo.

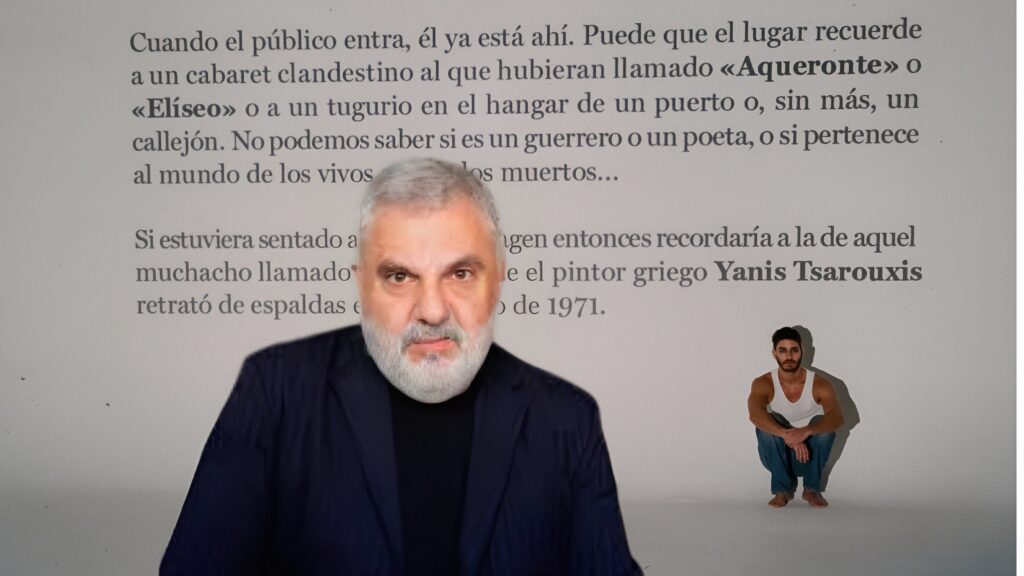

A lo que me respecta, habĂa una continuidad de la poĂ©tica del PerifĂ©rico que era la presencia de Lo siniestro, Das Unheimliche, tal como lo entiende Freud. Esto es parte esencial del teatro, asĂ como tambiĂ©n la idea de la veladura. Es decir, habĂa algo de la poĂ©tica del PerifĂ©rico que me parecĂa interesante, pero que yo empecĂ© a trasladar al cuerpo en sĂ mismo. La poĂ©tica del cuerpo es el nodo de mis obsesiones o de mi centro de atenciĂłn estĂ©tica. Y el cuerpo en el PerifĂ©rico estaba poetizado en el cuerpo del objeto. Yo empecĂ© a trabajar con el cuerpo real, el cuerpo desnudo, el cuerpo como un problema, la enfermedad como un discurso organizado del capitalismo, o la belleza como discurso organizado por el capitalismo. QuerĂa poner en crisis lo que resulta de la uniĂłn del capitalismo en cuanto cuerpo asociado al mercado. Es decir, el tĂłpico del cuerpo como campo de batalla. Esa es la enunciaciĂłn en una frase para definir cuál era mi poĂ©tica. Y a travĂ©s de esa idea general, empecĂ© a probar el cuerpo en la Ăłpera, el cuerpo en la performance, el cuerpo en las artes visuales, el cuerpo en las instalaciones teatrales, inclusive el cuerpo en el teatro un poco más convencional, pero siempre pensando en esos tĂłpicos: el cuerpo, la violencia y la muerte. Esos son los tĂłpicos con los que he hecho mis cerca de ochenta espectáculos.

–¿Cómo fue el recibimiento de esa poética en el Periférico? ¿Chocó?

–La verdad es que no chocĂł. Los primeros cuatro espectáculos del PerifĂ©rico fueron para pĂşblicos muy reducidos. Fueron pĂşblicos cercanos a nosotros mismos y las producciones las hacĂamos en espacios muy pequeños de veinte o treinta butacas, y fue a partir de Máquina Hamlet que la proyecciĂłn del PerifĂ©rico se hizo exponencialmente grande, tanto en Argentina como en el exterior. Yo creo que el espectáculo más polĂ©mico fue El Hombre de Arena, que fue el tercer espectáculo y que de algĂşn modo fue leĂdo desde afuera como una revisiĂłn de los cuerpos que estaban emergiendo. En aquel momento, el equipo argentino de antropologĂa forense estaba haciendo las primeras excavaciones y exponiendo los cuerpos de los NN de la dictadura militar. Y El Hombre de Arena tenĂa un poco esas caracterĂsticas: era una gran caja con media tonelada de tierra y los muñecos estaban enterrados; los desenterrábamos y los volvĂamos a enterrar. Entonces eso que era chocante y polĂ©mico, al mismo tiempo era leĂdo desde afuera con una clave histĂłrica.

DespuĂ©s, Máquina Hamlet era un espectáculo con mucha fuerza, muy violento y que podĂa ser polĂ©mico en su forma; fue aceptado de inmediato por la crĂtica y por los espectadores. Estuvo cinco años en cartel, lo que en aquella Ă©poca era impensable en el teatro independiente. Tanto es asĂ que nosotros, en el año 2000, decidimos destruir los muñecos para no hacer más el espectáculo porque no querĂamos seguir haciendo eso mientras hacĂamos otros espectáculos. Y despuĂ©s, en el recorrido mundial, porque fue un espectáculo que estuvo cinco años de gira, tuvo mucho consenso. Tuvo algunas polĂ©micas, sĂ, pero tuvieron que ver con cĂłmo discutir polĂticamente desde el arte, pero no algo que generase fricciĂłn. Quizá en algunos de mis montajes ya más personales generaban cierta incomodidad, como la serie de los mataderos, en donde yo trabajaba con la sangre real. Cuando me metĂa más en el body art, se generaba un poco más de incomodidad, incluso incomodidad fĂsica, algunos desmayos, etcĂ©tera. De todos modos, y más allá de eso, yo siempre estuve cerca de la incorrecciĂłn polĂ©mica en el sentido de no adaptarme ni a los cánones ni a los mandatos de los discursos polĂticamente correctos, por un lado, y por otro, atentar en contra de lo institucional, como dijiste, por ejemplo, con mi crĂtica a la familia son algunos de mis tĂłpicos. Mi crĂtica al falocentrismo, mi crĂtica a las funciones de la lĂłgica de padre, madre e hijo son tĂłpicos que a mĂ me interesan y que voy tocando de diferente forma y en diferentes espectáculos.

Pero más allá de eso, lo que le pase al pĂşblico es problema del pĂşblico. No me interesa en lo más mĂnimo. Hago la obra porque necesito hacerlo para el pĂşblico, pero “el pĂşblico” es una entelequia. Son sujetos, y cada sujeto tiene un universo: psicofĂsico, mental, intelectual, deseante, erĂłtico que es incognoscible; no se puede agrupar en el tĂ©rmino “pĂşblico” y decir “el pĂşblico es una masa”. Sin sujetos, entonces, es imposible pensar quĂ© es lo que le pasa a cada uno de los espectadores, entendiendo al pĂşblico de la manera en que lo entiendo yo. AsĂ que por eso no me puedo preocupar por el pĂşblico. De lo que sĂ me preocupo es de hacer una obra que estĂ© más o menos bien, y eso ya es bastante.

–Esto de no pensar en el pĂşblico tiene que ver con la independencia del artista. ÂżCĂłmo crees que es posible discutir polĂticamente en el arte? Es difĂcil, Ăşltimamente, ver una obra que discuta polĂticamente sin que se transforme en un panfleto.

–Para mĂ, esencialmente, el discurso polĂtico del arte está en la forma y no en el contenido. La forma es polĂtica en el arte. Si trabajáramos sobre los contenidos, nos ahorrarĂamos el trabajo de hacer una obra de arte y harĂamos polĂtica de manera directa o escribirĂamos un ensayo. Como la estĂ©tica es el problema de la forma, la polĂtica de la obra de arte es sobre su forma. No quiero decir formalismo puro; lo que digo es: Âżde quĂ© manera un contenido, una premisa, una idea o un problema se transforma de manera formal para el espectador y que Ă©ste luego haga lo que quiera? Y a propĂłsito de la independencia del artista, tambiĂ©n pienso mucho en la independencia del espectador, y eso me interesa mucho más. El artista, si no es independiente, es un empleado que en realidad equivocĂł su camino. Si hubiese sido contador o bancario, hubiera sido mucho más simple. Si no es independiente, tiene un problema, pero el problema es de Ă©l. Yo tratĂ© de ser lo más independiente posible, entendiendo tambiĂ©n que nunca estamos por fuera del mercado y que nunca estamos por fuera de la instituciĂłn. No soy una excepciĂłn, pero sĂ tratĂ© de generar una resistencia frente a eso.

La independencia del espectador es fundamental. Heiner Müller dice que el único valor que tiene una obra de arte es hacerle recordar al espectador que está en uso de su libertad. Y me parece que es una buena definición porque libertad implica responsabilidad, pensarse como un sujeto ético, un sujeto colectivo, entendiendo que hay un otro, que libertad no es que uno hace lo que quiere, sino que lo que uno hace es en un contexto social, y dentro de ese contexto tenemos que mediar con otros que son unos otros diferentes.

Ph: @noralezano

–¿Cuáles son tus posiciones polĂticas?

–Yo me definĂ siempre como marxista, dirĂa que más anarcomarxista. Ahora, el anarquismo está muy atravesado por la derecha, pero no tiene absolutamente nada que ver con los principios del anarquismo verdadero, que es solidario, horizontal, amoroso, consensuado, cooperativo, etcĂ©tera. Ese es el concepto de anarquismo que a mĂ me interesa, atravesando el concepto del marxismo.

–¿Llegaste a militar en algĂşn lado? ÂżDe dĂłnde surgieron estas posiciones polĂticas?

–Mi padre era socialdemĂłcrata. Si bien era una persona que no tenĂa educaciĂłn formal, era de los viejos socialdemĂłcratas, de esos que ya no existen más. Él recibĂa el periĂłdico La Vanguardia y yo lo leĂ por curiosidad. DespuĂ©s, la recuperaciĂłn de la democracia fue muy importante para mĂ. Yo tenĂa 18 años cuando recuperamos la democracia en el 83. Yo empecĂ© a militar en un partido que en aquel momento se llamaba Partido Intransigente y que era un partido que reunĂa a disidentes del peronismo, del radicalismo y del comunismo. DespuĂ©s se subsumiĂł. Pero despuĂ©s no tuve militancia especĂfica porque no tuve identificaciĂłn con ningĂşn partido. Siempre, por supuesto, estuve dentro del ámbito del campo popular y con mucha crĂtica al peronismo. Para mĂ, el peronismo es un problema grande de la Argentina. Para muchos es una soluciĂłn, pero para mĂ es un problema grande, entendiĂ©ndolo como una barrera para poder pensar la posibilidad de una izquierda más interesante.

–¿Con qué artistas sientes que dialogas o te atraviesa?

–Nosotros tuvimos con el PerifĂ©rico la enorme suerte de poder, desde muy jovencitos, girar por el mundo y tener de primera mano la posibilidad de empezar con artistas que reciĂ©n estaban empezando, como Romeo Castellucci, por ejemplo, que nos permitieron intercambiar saberes de manera práctica y concreta. Y al mismo tiempo Ă©ramos grandes ratones de bibliotecas y de museos. Cuando Ăbamos de gira, lo primero que hacĂamos despuĂ©s de llegar a un lado era irnos a los museos. Entonces, tener la posibilidad de ver de primera mano a la serie negra de Goya, ver los maestros del claroscuro, a Van Gogh, etcĂ©tera. Tuvimos la posibilidad de estar todo el tiempo formándonos de manera autodidacta e independiente, lo que me dio tambiĂ©n la posibilidad de un “elige tu propia aventura”. Al mismo tiempo, siempre fui un voraz lector con una gran biblioteca. La literatura fue una gran formaciĂłn desde la ficciĂłn. Desde la filosofĂa tambiĂ©n. Leo la filosofĂa en diagonal, de manera artĂstica, tomando poĂ©ticamente determinados tĂ©rminos de la filosofĂa, principalmente la filosofĂa postestructuralista. TambiĂ©n el psicoanálisis y la lectura del psicoanálisis, poder entender algo que tiene que ver con el pensamiento del inconsciente, el inconsciente como un comĂşn revelador de pulsiones y de formas de estar. No podrĂa decir que me marcaron determinados artistas de manera muy fuerte, pero sĂ que muchos artistas me marcaron.

Ph: @garciawehbi

–¿Cómo ves el teatro argentino actualmente? Especialmente el teatro independiente.

–Vicio de director: hace mucho tiempo que no voy al teatro. No voy porque me aburre mucho en general. Esa fue tambiĂ©n una premisa mĂa: no ver lo que se estaba produciendo para no trabajar a partir de un discurso de Ă©poca ni formal ni de contenido, para tener esa independencia de la que hablábamos antes. Es decir, de quĂ© manera, como creador, me inserto como sujeto social dentro de un marco especĂfico, coyuntural, aunque por supuesto que mi obra se puede leer dentro de un contexto social. Las obras que hice en este Ăşltimo año y medio se pueden leer dentro de la irrupciĂłn de la ultraderecha dentro del gobierno, pero siempre pensando la polĂtica en el arte dentro de un dispositivo formal. Lo que sĂ sĂ© es que está habiendo una tendencia en el teatro independiente que no me gusta para nada, que es empezar a mercantilizar su modo de producciĂłn de modo tal de pensar la obra por el lado independiente con la voluntad de poder llegar a la calle Corrientes y transformarse en un mercadito. Eso me parece muy peligroso, pero es un poco el signo de estos tiempos. Entiendo que los artistas deban sobrevivir como puedan y, por lo general, cuando uno entra en modo sobrevivencia se prostituye un poco porque tiene que ir negociando cosas que a veces en otros contextos no lo harĂan. Me parece un problema serio para el teatro argentino.

–La presión de la clase dominante contra los trabajadores ha sido muy dura. ¿Cómo ves el intento del gobierno de cerrar el Instituto Nacional del Teatro y qué te pareció la respuesta que dieron los trabajadores de las artes dramáticas?

–La intentona de la ultraderecha en el campo cultural se vio en todos los campos. Si bien no hubo un cierre al INT, lo están desguazando de otra manera. Y me parece que la respuesta de todos los hacedores y trabajadores del teatro fue buena. Y lo que me parece interesante tambiĂ©n fue los jĂłvenes dando respuesta, entendiendo que era importante. Los que tenemos años en esto sabemos cuál es el valor del INT y el disvalor. Pero en este caso habĂa que defender el valor a como dĂ© lugar, más allá de la burocracia y todos los problemas que sabemos que tiene. La respuesta de los hacedores de teatro fue acertada.

–En tu obra La Nuda Vida ingresa a la sala un grupo de intĂ©rpretes vestidos como policĂa antidisturbios. ÂżCĂłmo pensaste la poĂ©tica de La Nuda Vida desde el diálogo entre la violencia y el cuerpo?

–Obviamente que con la irrupciĂłn del discurso violento institucionalizado por parte del gobierno, habĂa que pensar de quĂ© manera podemos dar respuesta los artistas a la violencia, entendiendo la violencia como un capital de la obra de arte en general. Y cuando digo violencia, me remito a un escrito que hace Jean Genet con motivo del juicio a la facciĂłn del EjĂ©rcito Rojo Alemán, donde discrimina el tĂ©rmino violencia del de brutalidad. Genet dice que la violencia es inherente al ser humano, es inherente a la naturaleza; la semilla, cuando germina, genera una fuerza violenta porque rompe. El parto en el ser humano es un gesto violento tambiĂ©n. Es decir, la naturaleza es violenta y que la violencia no es un problema. El problema es la brutalidad. Y la brutalidad es ejercida desde el poder, es ejercida de manera vertical, desde arriba hacia abajo.

Entonces, obviamente, aparecĂa el problema de la violencia. Y la violencia práctica que se estaba ejerciendo la policĂa sobre los cuerpos en los primeros meses del gobierno fue un motivo por el cual decidimos hacer La Nuda Vida ahĂ en Arthouse. Y la idea era desnudar el cuerpo de la violencia a partir de este concepto de nuda vida, vacĂo. Aquellos que Ă©ramos violentados por los palos de la policĂa Ă©ramos sujetos que no tenĂamos derecho de vida, como es el tĂ©rmino. Es un tĂ©rmino de la legislatura romana en el cual los esclavos, en aquella Ă©poca, estaban dentro de esa categorĂa que era nuda vida, o sino no tenĂan valor de vida. Se los podĂan matar sin que fuera punible. Y trabajábamos con el tĂ©rmino de nudo, de desnudo. Y esa fue la idea de hacer esa cuadrilla de 25 policĂas antidisturbios. TenĂa el sentido de desarmar la violencia a travĂ©s de un gesto violento, pero no brutal.

–También en el caso de Fritz Agonista está muy presente esa brutalidad que viene desde arriba…

–En el caso de Fritzl Agonista tambiĂ©n hay un gesto violento, es decir, la obra es violenta, pero no es bruta, no busca la brutalidad. Está en el filo; es una obra violenta donde se violenta al espectador en el sentido poĂ©tico, si se quiere, trabajando un poco en esa misma lĂłgica, entendiendo que hoy ese sĂłtano que en Fritzl estaba bajo tierra, hoy está arriba, emergiĂł y está a la vista de todos, y está consensuado por una gran mayorĂa, donde la violencia es bien vista, donde la discriminaciĂłn es bien vista, donde la negaciĂłn del otro es algo bien visto, donde la crueldad es algo bien visto.

–SĂ, y pocas veces dicho respecto del rol de la familia.

La cultura. La tradiciĂłn judeocristiana es falolobocĂ©ntrica. No sĂłlo la tradiciĂłn judĂo-cristiana, imagĂnate las filosofĂas orientales tambiĂ©n. Entonces, obviamente, hay una crĂtica a las instituciones, a las instituciones culturales, es decir, cuando digo cultura estoy hablando de religiĂłn, instituciones morales y la cultura del padre, el padre como el falo, a lo que domina todo y hace y deshace y posee; en el caso del prĂncipe, posee en todo sentido el cuerpo de su hija.

–Por Ăşltimo, Âżcuando finalizĂł la dictadura y te iniciabas en el teatro, cĂłmo veĂas el futuro?

–El futuro nacional era muy auspicioso en principio. No habĂa caĂdo el Muro de BerlĂn. ÂżQuĂ© significa? La utopĂa. Yo querĂa viajar a Nicaragua, a la revoluciĂłn sandinista. QuerĂa ir con las brigadas del cafĂ©. El Partido Comunista estaba organizando las brigadas del cafĂ© y viajaban marxistas de todo el mundo a cosechar cafĂ©. Yo querĂa viajar, pero tenĂa 17 años y mi papá no me dejaba porque era menor de edad. Por suerte no me dejĂł. HabĂa todavĂa la presencia de la utopĂa; todavĂa no habĂa caĂdo. ReciĂ©n entrado en los finales de los ochenta, principios de los noventa, se termina de definir las utopĂas de manera clara y evidente. Y el futuro del teatro era provisorio.

–¿Y ves ahora el futuro promisorio?

–No. Lo que creo que la raza humana merece exhibirse es que estamos en un lugar del punto final. Si no aprendimos de todos los horrores del siglo XX en términos históricos, creo que no merecemos mucho más. No sé, estamos en un tiempo muy oscuro. Se supone que el movimiento histórico es pendular o que es espiralado y que pasa por lugares similares. Pero vamos a ver cuando toca pasar un poco más…

–¿Cuándo dé la vuelta?

–Sà (risas). Cuándo dé la vuelta.