Por Javiera Miranda Riquelme

@javieramirandariq

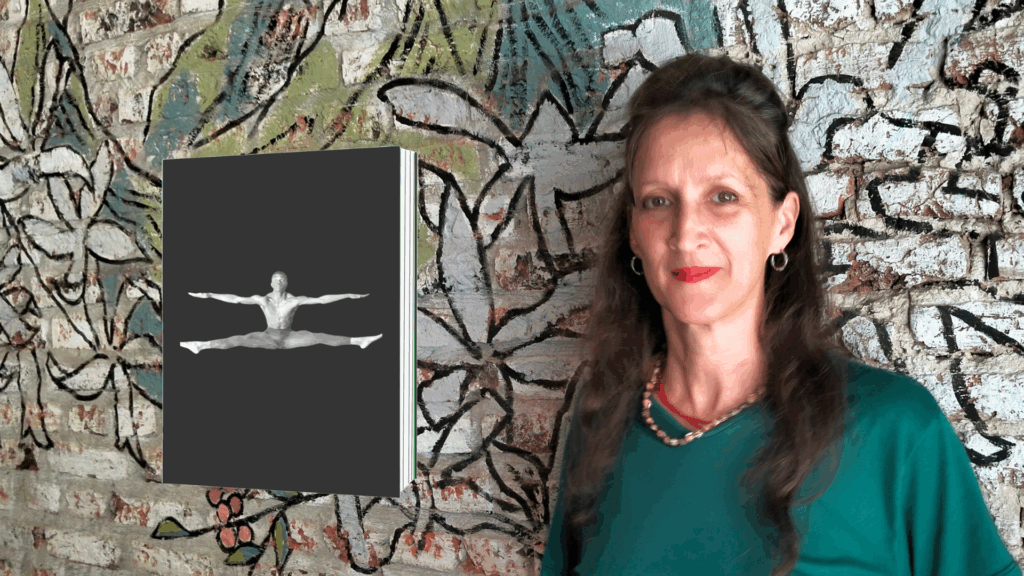

Luciana Acuña es una de las bailarinas, coreografĂas y directora escĂ©nica argentinas más influyentes de Buenos Aires. DirigiĂł Grupo Krapp junto al fallecido actor, bailarĂn, y coreĂłgrafo, LuĂs Biasotto. Recientemente estrenĂł junto a un importante equipo interdisciplinario Bailarinas incendiadas, una pieza performática que mezcla danza, teatro, mĂşsica y cine, y que revisa la historia de bailarinas que se incendiaron por el fuego de las lámparas de gas que se utilizaban en teatros del siglo XIX.

Replicantes revista entrevistó a Luciana Acuña sobre sus inicios en la danza y las artes escénicas, sobre la actualidad del grupo Krapp, y el proceso creativo de Bailarinas incendiadas.

–¿Cómo fue tu formación?

–Yo soy cordobesa, me forme en la Universidad de CĂłrdoba, y en ese momento no estaba la carrera de danza. HabĂa un taller de danza contemporánea que dependĂa de la universidad y que tenĂa un formato bastante parecido al del teatro San MartĂn de Buenos Aires con materias como danza clásica, danza contemporánea, composiciĂłn, mĂşsica. Ese fue un pilar bastante fuerte en mi formaciĂłn. DespuĂ©s me fui a estudiar a Europa y uno de los grandes maestros en mi formaciĂłn fue Marc Tompkins. Me involucrĂ© con varias compañĂas, y paralelo a eso siempre estuve trabajando con Luis Biasotto haciendo y armando obras con Grupo Krapp, entonces la creaciĂłn fue mi formaciĂłn. No es que primero me formĂ© y despuĂ©s empecĂ© a hacer obras. Sino que me formĂ© conjuntamente. De la manera grupal en la que trabajamos me parece que en la que uno se puede formar mejor como intĂ©rprete y creador. Creando y haciendo obras con otros y contagiándose de eso que traen otros artistas, y que de paso uno admira.

–¿Cómo se gestó Grupo Krapp?

–La primera obra de Krapp es del año 2000, es un grupo con muchĂsimos años. Los dos directores de la compañĂa fueron Luis Biasotto y yo, y tras la muerte de Luis en el 2021 hay algo del grupo que en este momentos no está, que durĂł hasta ahĂ. No asĂ nuestro compañerismo y nuestra amistad y nuestra manera de ver el arte y compartirlo. Eso sigue intacto. Pero es difĂcil seguir pensando a Krapp sin Luis. Para mĂ, no quiero hablar por todos mis compañeros. Pero me resulta imposible. De todo modos Krapp siempre se fue haciendo y reconstituyendo a sĂ mismo. DespuĂ©s de cada obra siempre nos peleabamos y decĂamos “¡esta es la Ăşltima obra que vamos a hacer juntos!, Âżestamos de acuerdo? sĂ, sĂ”. Y despuĂ©s pasaban tres años y volvĂamos a hacer una obra. No es la misma instancia, entonces no puedo confiar en esa magia que ocurrĂa en la que de pronto volvĂamos a necesitarnos y volvĂamos a hacer algo juntos despuĂ©s de varios años.

–¿Qué búsquedas estéticas o conceptuales desarrolló Krapp?

–Los principios con los que empezamos a trabajar con Krapp fueron desde la danza entendiendola como algo muchĂsimo más amplio que el lenguaje del movimiento, es decir tambiĂ©n el lenguaje de la actuaciĂłn, y despuĂ©s más adelante se incorporĂł el lenguaje del cine junto a Alejo Moguillansky. Sobre todo porque en Krapp tanto como Luis Biasotto como Edgardo Castro, Gabriel Almendros, Fernando Tur, además de ser mĂşsicos son actores. Entonces habĂa algo del lenguaje de esos cuerpos que no pertenecĂan al terreno de la danza dura que con Luis siempre nos interesĂł. Eso es algo con lo que yo sigo trabajando. Me interesan porque son cuerpos que no están contaminados por el lenguaje de la tĂ©cnica. Tienen otro tipo de expresiĂłn y pueden de todos modos hablar desde la danza. Cuando empezamos a trabajar con Krapp al principio, la intenciĂłn era ir en contra de la solemnidad. No porque no seamos serios en la bĂşsqueda de lenguaje, sino porque habĂa cierta solemnidad de la danza que nosotros veĂamos y rechazábamos con el objetivo de ir a un lugar más violento y más feroz con el cuerpo, con el cuerpo y el espacio, y con los cuerpos entre sĂ. Hay algo de eso que a mĂ todavĂa me interesa.

–¿Cómo surgió Bailarinas incendiadas?

–Yo empecĂ© a trabajar con la idea de cuerpos decimonĂłnicos y quĂ© de eso cambiĂł. O sea de la manera en que se construyen esos cuerpos y de cĂłmo pensarlos, y cĂłmo las bailarinas pensaban esos cuerpos desde esa Ă©poca a la actualidad. Investigar quĂ© cambiĂł y que se mantiene. En ese proceso sentĂ que necesitaba que estuviera cruzado por otra cosa. SentĂ que era demasiado pobre esa investigaciĂłn o esa bĂşsqueda. Y hablando con Susana Tambuti, que es una investigadora increĂble en danza, me dijo que leyera la investigaciĂłn de Ignacio González. Entonces llamĂ© a Ignacio y le digo “che, pasame tu investigaciĂłn sobre las bailarinas incendiadas”, Y claro, cuando la leo me vuelvo loca. Mi tema era demasiado general y habĂa que meterlo en un embudo para que decante en algo un poco más concreto. Y a partir de esa investigaciĂłn se empezaron a ramificar tambiĂ©n las investigaciones en las que aparece Edgar Degas y todo ese mundo de la Ă©poca que retrataban esos cuerpos de los que es objeto esta obra. Entonces, Âżcuáles eran los cuerpos que se incendiaban?, Âżse incendiaba de casualidad? ÂżTodo estaba dispuesto para que ocurra? Âżo estábamos muy lejos de eso? En eso la mirada hacia Europa es fuerte, pero era imposible no hacer una salvedad y hacer tambiĂ©n una mirada hacia acá, como la leyenda de La Telesita que es de la misma Ă©poca y que tambiĂ©n contiene como una imagen muy poderosa, que es la imagen de una bailarina incendiada o de una mujer incendiada. Bailarinas que se prenden fuego por su vestido, vestidos que generan belleza. Morir por la belleza. Vale la pena hacerse la pregunta de quĂ© de eso se mantiene. Y es una pregunta que queda ahĂ flotando.

–¿Cómo fue el armado del dispositivo escénico?

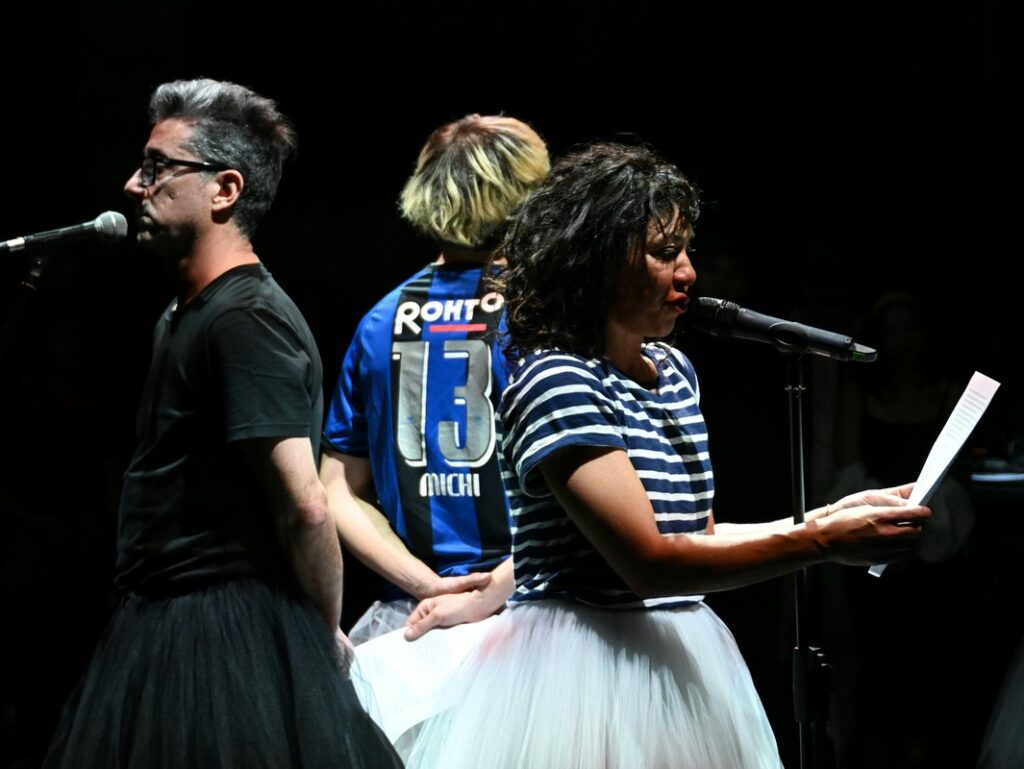

–Primero fue muy difĂcil pensar quiĂ©nes eran los cuerpos que estaban en escena, esas personas que encarnaban a esas bailarinas o que podĂan hablar de esas bailarinas. Pensaba que sus cuerpos eran muy importantes. Por eso tambiĂ©n los cinco que estamos en escena son como de mundos completamente diferentes, porque tambiĂ©n habĂa algo que necesitaba diversificarse, o sea no puntualizarse en esos cuerpos de esas bailarinas, sino que ese asunto se expanda al mundo y la pregunta sea más amplia que eso. Empezamos a trabajar muy desde el grupo siempre, que somos MatĂas SendĂłn, que es nuestro iluminador; Mariana Tirante, nuestra escenĂłgrafa; Alejo Moguillansky que trabaja desde el video y de los textos, junto con Mariana Chaud; y Gabriela Gobbi desde la producciĂłn. Somos como que el pequeño grupo de trabajo que venimos desde Krapp. Discutimos ideas y a partir de toda esa investigaciĂłn cada uno empezĂł tambiĂ©n a hacer su investigar tambiĂ©n. Con Ignacio González todo el tiempo hablábamos por WhatsApp diciĂ©ndonos se me ocurriĂł tal cosa, etcĂ©tera. Él me tiraba textos y despuĂ©s yo encontraba algo y se lo pasaba y pensábamos. Fue muy lindo el proceso de creaciĂłn con Ignacio tambiĂ©n, que se incorporĂł de otra manera que no es estar en escena, porque yo con los demás chicos tengo ya una experiencia desde hace muchĂsimos años de cĂłmo trabajar. Y despuĂ©s estando en escena trabajamos tambiĂ©n como dos años más o menos, por diversas cosas en realidad. Empezamos a trabajar con AgustĂn Fortuny, que es el mĂşsico, con Milva Leonardi, que no está escĂ©nicamente en la obra, pero de alguna manera está en la obra, y despuĂ©s obviamente con Carla Carla Di Grazia (bailarina) y Carla Grella que es asistente de direcciĂłn y aportĂł su mirada tambiĂ©n.

Carla de Gracia, que es una persona que admiro y creo que tiene ese Ămpetu de quemarse. DespuĂ©s se vino de BerlĂn Tatiana Zafir para hacer la obra, una locura (risas), pero yo sentĂa que tenĂa que ser ella porque es una actriz increĂble y porque bailĂł un montĂłn de años con Constanza Macras en la compañĂa de danza. Todas las personas que están en escena tienen esa impronta de decir “yo voy, yo voy».

–¿Qué rol juega el espectador dentro de este dispositivo?

–Desde el primer momento tuve esa imagen de una manera intuitiva y despuĂ©s uno trata de entender desde quĂ© lugar viene para que empiecen a aparecer un campo más complejo el discurso. Pero desde el principio tenĂan la idea de que todos tenĂamos que estar en esa hoguera, que no era una obra para para mirar de lejos. No habĂa tanto para mostrar sino era algo para compartir. Pensaba que se tenĂa que vivenciaba desde un lugar de paridad con el espectador.

–¿Qué pasa con tu cuerpo en el momento de la interpretación? ¿Cómo se significa?

– La obra tiene mucho texto. Creo que es la obra con más texto que he hecho. Entonces está llena de contradicciones, de blancos y de negros. La sensaciĂłn interna, por lo menos para mĂ es como ir de cero a cien. Yo tengo el primer texto, es un texto muy calmo y muy asentado, y despuĂ©s de pronto hay que salir a bailar despuĂ©s de haber estado hablando parada quietĂsima durante diez minutos. Y hay que salir a bailar cien, sin progresiĂłn. Y tambiĂ©n a cien y pocos pocos minutos que dura ese solo. Entonces es volver como esa esa idea del fuego donde de pronto no hay nada y de pronto ¡fua!. Es asĂ la obra. Es de cero a cien. Y si no es de cero a cien por el grado de intensidad, lo es por su permanencia, por su constancia. Es lo que pasa en el dĂşo que hacemos con Carla, donde si bien no es cien en intensidad, dura un montĂłn de tiempo y hay que sostenerlo. Es un otro lugar de quemarse.

–¿Continúa la obra? ¿tienes más proyectos en curso?

–La obra va continuar aquĂ en ArtHaus en febrero, y despuĂ©s queremos seguir haciĂ©ndola durante el resto del año. Y más proyectos sĂ. Yo me quedĂ© con muchas ganas de seguir investigando ciertas aristas que tiene este tema. Este año fue de muchas colaboraciones, como con Toto Castiñeiras en las Lágrimas de los animales marinos. Nosotros no nos conocĂamos. Él me llamĂł y fue una experiencia increĂble. DespuĂ©s siempre estoy trabajando con Mariana Chaud, por ejemplo en Marcela contra la máquina; con Gerardo Naumann estoy colaborando con su nueva obra, trabajando en las coreografĂas; lo mismo con los Sutottos y Federico LeĂłn.

–¿Cuáles son tus influencias como artistas?

–¡Wow! Miles, un montĂłn. Que despuĂ©s tambiĂ©n van cambiando a lo largo del tiempo. Cuando empecĂ© a trabajar habĂa una compañĂa de danza brasilera que se llama Cena 11, que fue un referente muy grande. Y despuĂ©s no sĂ©, Sasha Waltz o DBA. Luego hay cosas del cine que me vuelven loca, como Leos Carax, Tarantino, Godard. Para Bailarinas Incendiadas Mariana EnrĂquez me inspirĂł mucho. Voy cambiando de cada vez, voy renovando a media que voy conociendo, y despuĂ©s bueno, todos los amigos, como Lola Arias, son artistas que son mi mayor influencia. TambiĂ©n como Alejo Moguillansky, la gente del Pampero cine como Mariano Llinás, son todos artistas que admiro un montĂłn y de los que siento que puedo aprender y con los que que se renueva mi espĂritu cada vez que trabajo con ellos o que veo sus obras. Lo Ăşnico que quiero es estar cerca de ellos.