Por Javiera Miranda Riquelme

@javieramirandariq

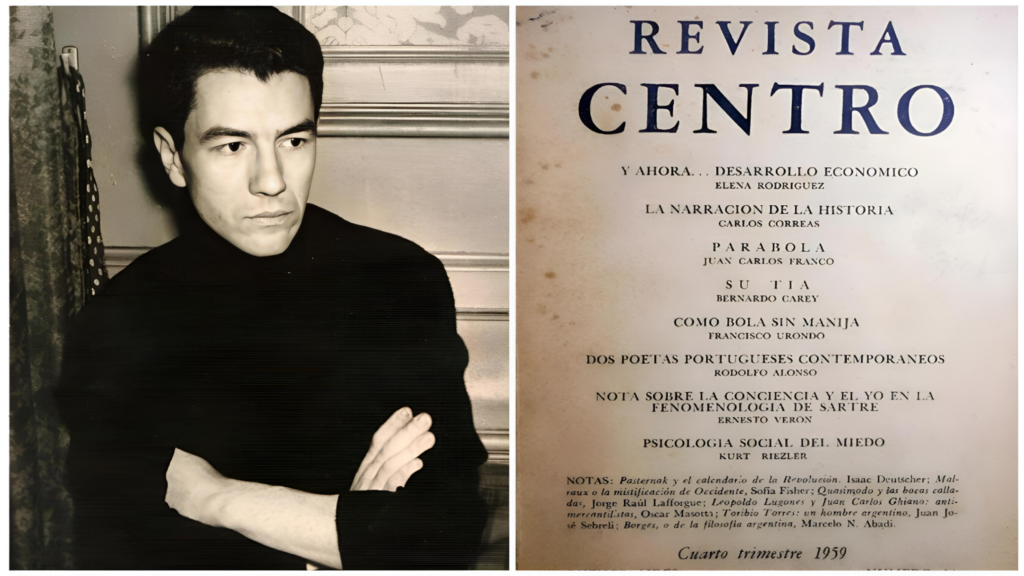

En 1959 el escritor argentino Carlos Correas publicar├Ła en la revista Centro La narraci├│n de la historia, considerado el primer relato de la historia de la literatura argentina que narra una relaci├│n homosexual, y por el que ├®l y su editor, Jorge Lafforgue recibir├Łan una condena de seis meses de prisi├│n en suspenso. La edici├│n n┬░14 de la revista Centro, donde aparecer├Ła el relato de Correas, ser├Ła su ├║ltima.

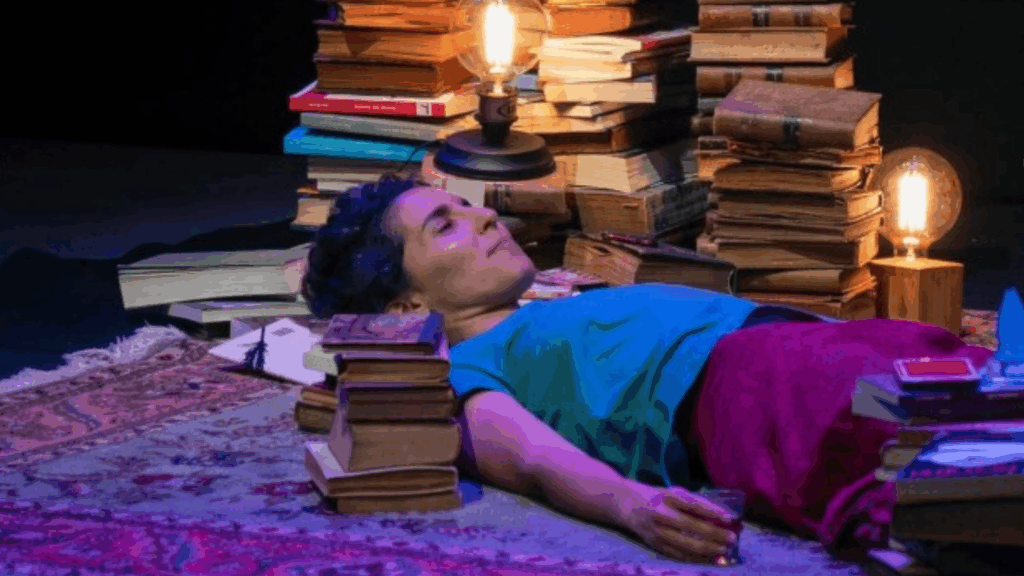

Sobre este hito y la vida de Carlos Correas est├Ī inspirado Ha muerto un puto, pieza esc├®nica del director teatral Gustavo Tarr├Ło, qui├®n fue entrevistado por Replicantes Revista sobre su dispositivo esc├®nico que cruza el lenguaje del teatro, el m├║sica, la performance y reproduce a trav├®s de parlamentos pasajes de la literatura de Correas.

ŌĆö┬┐C├│mo fue indagar en el archivo de Correas?

ŌĆöCon Club Para├Łso tuvimos algunas conversaciones sobre qu├® aspectos de mi obra previa les interesaban para desarrollar algo nuevo. En esas charlas surgi├│ la idea de que nunca hab├Ła hecho una obra de texto en el sentido m├Īs tradicional, como las cl├Īsicas obras de teatro escritas de antemano. Yo escribo teatro, pero rara vez realizo una obra previamente escrita de manera r├Łgida; mis textos suelen modificarse y transformarse durante los ensayos.

Ah├Ł me acord├® del famoso cuento de Carlos Correas, La narraci├│n de la historia, publicado en 1959. En su momento, ese texto fue censurado y Correas, junto con su editor, enfrent├│ un juicio que termin├│ en una condena de seis meses de prisi├│n en suspenso. Todo ese esc├Īndalo convirti├│ su figura en un referente de la literatura proscrita, y el a├▒o pasado volv├Ł a conectar con su historia.

A partir de ah├Ł, comenc├® a investigar m├Īs sobre Correas: su vida, las repercusiones de La narraci├│n de la historia y, sobre todo, lo que hizo despu├®s. Lo que vino despu├®s fue un largo per├Łodo de ostracismo. Aunque sigui├│ escribiendo, sus textos dejaron de tener visibilidad. ├ēl mismo dice que abandona la homosexualidad. Ha muerto un puto no refiere s├│lo a su muerte efectiva en el a├▒o 2000, sino tambi├®n a que en cierto momento ├®l ┬½mat├│ a su puto┬╗, aunque ese aspecto de su identidad resurge en los ├║ltimos a├▒os de su vida.

Todo esto tambi├®n est├Ī presente en esta obra. Cuando empec├®, yo era un reci├®n llegado a la obra de Correas y ni siquiera sab├Ła si pod├Ła o quer├Ła contar toda su historia. Pero accediendo a su biograf├Ła, a trav├®s del documental Ante la ley (disponible en YouTube) y de textos de otros autores que analizan su obra, fui descubriendo mucho m├Īs. Adem├Īs, habl├® con personas clave en su vida, como Juan Jos├® Sebreli, Mar├Ła P├Ła L├│pez, quien fue su amiga en sus ├║ltimos a├▒os, y Alejandro Modarelli, que aunque no lo conoci├│ personalmente, ha reflexionado sobre su obra.

A partir de ese proceso, entend├Ł que mi tarea era ofrecer al espectador una especie de ┬½droga de iniciaci├│n en Correas┬╗. No una biograf├Ła lineal ni un monumento a su figura, sino una forma de acercarlo al p├║blico.

ŌĆö┬┐C├│mo dialoga en la actualidad la figura de Correas con la Ciudad de Buenos Aires, la literatura, la bohemia y la diversidad sexual?

ŌĆöDespu├®s de una funci├│n, alguien me pregunt├│ si hab├Ła conocido a Correas. La verdad es que no, aunque caminamos por las mismas calles. En la obra no nos tomamos la licencia de representarlo.

Me parece relevante traer a Correas a escena porque necesitamos datos sobre quienes nos precedieron en esta ciudad. ├ēl es un arc├│n de sorpresas y fantas├Łas sobre lo que era ser homosexual en la d├®cada del ’50, c├│mo vivi├│ en carne propia la represi├│n de los ’60, qu├® pas├│ cuando decidi├│ recluirse y ┬½matar a su puto┬╗ en su literatura. M├Īs all├Ī de La narraci├│n de la historia, ┬┐qu├® hizo despu├®s? ┬┐C├│mo construy├│ su obra?

Pero no quer├Ła erigirlo como un m├Īrtir, porque ├®l mismo rechazaba esa idea. Correas era puto mucho antes de que existiera la idea de lo ┬½gay┬╗ como identidad global institucionalizada. En ese entonces, las ciudades no eran un ┬½Disney Worlds del morbo homosexual┬╗, como lo son en algunas ciudades hoy. La homosexualidad era un territorio de deseo clandestino, y ├®l lo plasm├│ con crudeza, con erotismo, con una potencia narrativa ├║nica.

Tambi├®n es interesante que Correas estuvo siempre al margen de la pol├Łtica identitaria. No particip├│ del Frente de Liberaci├│n Homosexual, en los que estaba Perlongher o Sebreli. No se integr├│ a movimientos. Dec├Ła que no quer├Ła que la sociedad le permitiera nada. Hay ah├Ł un cruce entre lo personal y lo filos├│fico que lo hace fascinante.

En la obra, lo imaginamos caminando por la ciudad. ├ēl recorr├Ła mucho la zona del Bajo, y en alg├║n momento pens├® que la obra ten├Ła que terminar saliendo a la calle viendolo pasar y seguirlo. Para m├Ł es un esp├Łritu que sigue rondando.

ŌĆö┬┐Crees que la figura de Correas, que nunca quiso ser integrado a nada, pone en tensi├│n la concepci├│n pol├Łtica actual de la diversidad?

ŌĆöCorreas pone en tensi├│n todo, incluso la propia asimilaci├│n de la homosexual en las sociedades supuestamente m├Īs abiertas de hoy.

No veo una contradicci├│n en su figura, sino una complejidad. Pol├Łticamente, ├®l firmaba solicitadas en los ŌĆś90 y escrib├Ła cuentos donde defend├Ła a sus amigas travestis cuando la polic├Ła las deten├Ła. Pero al mismo tiempo, ten├Ła un uso del trabajo sexual y rechazaba la idea de que los homosexuales deb├Łan convertirse en ├Īngeles de la bondad. No cre├Ła en la correcci├│n pol├Łtica ni en la integraci├│n institucionalizada.

Por supuesto, es fundamental poner en primer plano las agendas de derechos, de no ser golpeados, insultados ni criminalizados. Creo que es un momento para profundizar en eso m├Īs que abrir el juego. Pero Correas, desde el m├Īs all├Ī, nos sigue desafiando.

Una de las cosas m├Īs interesantes que nos ha pasado con la obra es que despierta en el p├║blico el deseo de leer. Porque nada reemplaza la lectura. En un mundo saturado de redes sociales y entretenimiento inmediato, la literatura de Correas ofrece algo distinto: una pausa, una atm├│sfera, un tiempo otro.

Mucho m├Īs tarde, se volver├Ła a abrir el debate entre los cr├Łticos literarios y activistas sobre la cesura y persecuci├│n en regla que recibi├│ Correas, y sus texto volver├Łan a ser recopilados, editados y ponderados. Ricardo Piglia incluir├Ła en La narraci├│n de la historia en Las Fieras, una antolog├Ła de relatos argentinos en los que est├Īn presentes distintos usos del genero policial.

┬½En el caso del relato de Correas, lo policial tiene que ver con el tono que tiene el texto. A parte de que la historia es una historia marginal, que est├Ī siempre al borde de narrar, no un crimen, pero s├Ł una situaci├│n transgresiva, lo que me interes├│ fue como ├®l hab├Ła captado un tono que est├Ī muy presente en el g├®nero y que para m├Ł es un elemento muy importante de la novela policial norteamericana. Es decir, ese tono anti sentimental, distanciado y un poco esquizo, donde se cuentan acontecimientos que tienen un sentido muy perturbador, y quien lo cuenta lo hace en un tono absolutamente imp├Īvido┬╗, dir├Ła Piglia en el documental Ante la ley, dedicado a indagar condena contra Correas y Lafforgue por la publicaci├│n de La narraci├│n de la historia.

Ha muerto un puto se puede ver en ArtHaus Central (Mitre 434, CABA) todos los s├Ībados y domingos de febrero. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral.

Puedes ver la entrevista completa al director Gustavo Tarr├Ło en nuestro Canal de Youtube: