29/09/2025

Lina Meruane habla sin rodeos sobre literatura, maternidad y genocidio palestino durante su paso por el Festival de Literatura del FILBA

Por Javiera Miranda Riquelme

@javieramirandariq

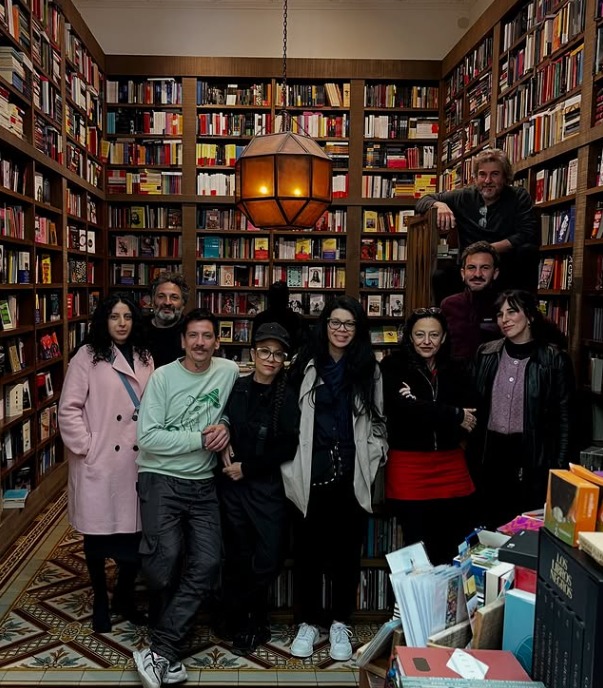

Lina Meruane estuvo en Buenos Aires como invitada del Festival Internacional de Literatura de la Fundación Filba. Allà inauguró el encuentro con una lectura y dictó una masterclass basada en las técnicas del grupo Oulipo, defendiendo la idea de que la restricción formal no limita la escritura, sino que la empuja hacia la creatividad. Ese guiño, el de provocar desde la incomodidad, abrir un juego que exige moverse fuera del lugar seguro, atraviesa toda su obra y se repite en esta entrevista.

Meruane habla con la misma afilada franqueza con la que escribe. Recorre los treinta años de relatos que conforman Avidez, explica cĂłmo un encargo puede convertirse en detonante creativo, y describe el tránsito de Contra los hijos desde la diatriba ensayĂstica hasta la escena teatral, donde se multiplican las contradicciones de sus personajes. Pero tambiĂ©n va más allá de la literatura: reflexiona sobre las nuevas formas de control que el capitalismo impone sobre la maternidad y se detiene, sin rodeos, en la brutalidad del genocidio en Palestina y en los silencios que este tema ha provocado en ciertos sectores del feminismo y de la cultura.

Esa falta de complacencia y su impulso por destacar asuntos que otro prefieren callar (por comodidad o por oportunismo), define tanto su obra como su figura pĂşblica. Una cosa muy chilena esa de querer polemizar, aunque no de pendenciera. El rigor de los argumentos, obviamente, se le da muy bien.

—¿Por quĂ© elegiste este procedimiento de poner lĂmites a la escritura como disparador de creatividad para dar tu masterclass?

—Esta es una idea que no es original, la practicaba el grupo Oulipo, taller de escritura potencial, donde estaban, entre otros, Georges Perec, Italo Calvino y Queneau. A partir de esa idea, y de otra que tiene un grupo de cine, Dogma, y con una pelĂcula que a mĂ me parece muy interesante, un documental que se llama Las cinco obstrucciones, donde Lars Von Trier cita a su maestro Jorge Leth y pone todo tipo de limitaciones para cinco peliculitas que hace, que son todas brillantes, increĂbles. Es una limitaciĂłn que te obliga a ser creativo y a salir de tu lugar de confort para poder solucionar esa consigna.

Yo he escrito mucho por encargo. He hecho un libro que se llama Avidez: son cuentos todos encargados, salvo el Ăşltimo, que es Reptil, que lo escribĂ en 2023 como una especie de consigna propia porque a ese libro le faltaba un cuento sobre la lengua. Es un libro sobre el hambre, las pulsiones, las necesidades y el deseo, al que le faltaba un cuento sobre la lengua. Entonces me lancĂ© mi propia consigna: tenĂa que ser un cuento sobre la lengua, en el que cada párrafo empezara con “dicen” y los párrafos fueran aumentando de tamaño. A pesar de las consignas y de las limitaciones que me iban dando en cada cuento, en todos habĂa algo que los unĂa: un imaginario que se iba resolviendo en diferentes exigencias y formatos.

A partir de esa admiraciĂłn temprana por el Oulipo, y de constatar que las limitaciones del encargo no cierran el imaginario, sino que obligan a hacer una serie de contorsiones para resolver la consigna, comprendĂ que era un buen instrumento para escribir. Creo que es mucho más angustiante, sobre todo cuando eres joven y estás empezando, escribir sobre cualquier cosa. Es brutal. Los lĂmites nos permite reflexionar sobre las estrategias, sobre las herramientas de escritura, sobre el uso de ciertos narradores, sobre los diálogos y en quĂ© medida nos aportan o no.

—¿En Avidez notas transformaciones en las obsesiones, a lo largo de los treinta años de escritura que abarcan esos cuentos?

—Es difĂcil contestar porque cada cuento es bastante diferente. No tengo idea de si es una evoluciĂłn o una involuciĂłn, o si responde a lo que ese cuento me pedĂa. Tiendo a pensar que el propio texto te va pidiendo una serie de transformaciones: unos más barrocos, otros más secos, algunos más episĂłdicos, más atmosfĂ©ricos. Tiene que ver con el tema del cuento, con lo que va apareciendo en Ă©l y con los personajes. No podrĂa marcarte una transformaciĂłn especĂfica relacionada con algo que me pasĂł a mĂ con la escritura. Muchas veces esos cuentos sirvieron como base para algo más largo que estaba investigando o trabajando.

—¿Por ejemplo?

—Por ejemplo, la entrada a la escuela británica. Hay dos cuentos ahà que pensé que iban a ser parte de un libro sobre el colegio británico. No escribà ese libro, sino Hojas de afeitar y Varillazos. Pero empezar a escribir esos cuentos detonó la idea de escribir Señales de nosotros, un revisitar y meditar esos años en una escuela británica en dictadura. Entonces hay cosas que pensé que iba a hacer y no hice, y que se resolvieron en otro libro y en otro estilo. No en ficción, sino en no ficción. La ficción no me dio para tanto.

O, por ejemplo, hay un cuento que se llama “AhĂ”, sobre la madre que le habla a su hija muerta, que perdiĂł una mano en un accidente y está buscando esa mano. Ese cuento se corresponde en tiempo con una investigaciĂłn sobre el monĂłlogo. Es tambiĂ©n parte de Sangre en el ojo y el final de Fruta podrida. Me gusta jugar con la escritura. Me aburre usar las mismas fĂłrmulas. Entonces hay momentos de investigaciĂłn y otros en que una escritura lleva a otra. DespuĂ©s del monĂłlogo largo de cuarenta páginas en el final de Fruta podrida, pasĂ© a la fragmentaciĂłn.

—A propósito de ir a otros lugares, ahora eres dramaturga. Es más común llevar un texto narrativo a una obra de teatro ¿Cómo fue el paso de Contra los hijos, un ensayo, a la dramaturgia? ¿Te involucraste en la dirección escénica de Esa cosa animal?

—Yo escribà este ensayo hace dos años. Es una diatriba, con un punto de vista muy claro y, en efecto, no era tan fácil pasar del ensayo a la obra de teatro. Esta fue una invitación que me hicieron: “¿por qué no adaptas Contra los hijos?”. Entonces pensé: “Bueno, ¿pero qué hago? ¿Pongo a los personajes a recitar en una versión posdramática?”. Y el director me dijo: “¿Por qué no pones tres personajes en una mesa a discutir el tema?”.

De inmediato se me ocurrió que uno de los personajes fuera “la” contra los hijos, que toma algunos puntos verbatim, algunos momentos del ensayo. Pero es un personaje lleno de contradicciones, no puramente contra. Luego están los dos hermanos: la hermana conservadora, contra el aborto, pero que también tiene sus contradicciones con la maternidad; y el hermano gay, que quiere ser padre y al que nadie le ha preguntado si quiere serlo, pero que le hubiera gustado que alguien le preguntara. Ahà entra la dimensión del ensayo, pero también otros elementos no tan presentes en el texto original, que me entusiasmaron para escribir.

Luego se me ocurriĂł que estos personajes tambiĂ©n son hijos. Tienen una madre, un padre. Entonces aparece una segunda capa de contradicciĂłn, humor y drama, vinculada con esa relaciĂłn filial. Y ahĂ surge una serie de egoĂsmos que me parecĂa interesante examinar.

—¿Cómo fue recibido?

—Por supuesto, el dramaturgo que me pidiĂł la obra no la quiso. QuerĂa algo mucho más brutal, más diatribesco, y yo lo habĂa llevado a otro lugar. Entonces le dije que la verdad es que no repito mis textos: yo soy creadora, no la repetidora de mĂ misma. AsĂ que tuve que buscar otras opciones.

Luego recibĂ una invitaciĂłn para lecturas dramatizadas en Casa AmĂ©rica Cataluña: fue interpretada por actores y una directora chilena. AhĂ no me metĂ en ninguna decisiĂłn y solo me encontrĂ© con el resultado. Esa compañĂa se disolviĂł, invitamos a una nueva directora y ahĂ sĂ metĂ un poco la cuchara, como decimos en Chile. Me involucrĂ© porque la obra tambiĂ©n tenĂa propuestas escĂ©nicas y visuales.

«Yo soy creadora, no repetidora de mà misma»

—¿Te refieres a las acotaciones que incluiste?

—SĂ. Una cosa que aprendĂ escribiendo teatro fue que es muy liberador. Cuando uno escribe una novela o un cuento es la directora, la dramaturga, los actores, la escenĂłgrafa, la maquilladora, la vestuarista y más. Pero cuando uno escribe teatro, alguien más va a hacer eso. Aun asĂ, necesitaba poner acotaciones para tener muy presente el espacio.

La primera directora me dijo: “Me llenaste de acotaciones” (risas). Finalmente estuve en muchas de las puestas para ver cómo iba variando el texto, si funcionaba para los actores, y también para aprender. Me gustó mucho esa experiencia.

—¿Te ves dirigiendo una obra?

—No es mi campo, y me di cuenta de que lidiar con un equipo es muy difĂcil. Estoy acostumbrada a trabajar sola y a ser la directora de todo. Aunque tambiĂ©n es verdad que, cuando escribo una novela, voy un poco detrás de los personajes. TambiĂ©n hay un elemento improvisatorio en mi escritura.

Y la verdad es que el teatro ocurre en un lugar, y yo no vivo en un solo lugar. Me estoy moviendo por todas partes. Entonces, para ser directora tendrĂa que tener otra vida. Por eso tampoco tuve hijos: no sĂ© cĂłmo los hubiese incorporado logĂsticamente a mi vida.

—¿Y cómo te parece que envejeció Contra los hijos a la luz de las movilizaciones del movimiento de mujeres que hubieron después?

—Cuando escribĂ ese libro pensĂ© que a nadie le importaba este tema. CreĂ que solo a mĂ me interesaba ajustar unas cuentitas con microagresores. Para mĂ fue una sorpresa que en la primera presentaciĂłn del libro, en MĂ©xico, llegaran cien personas, siendo yo una escritora bastante desconocida. Y luego me sorprendiĂł que llevĂ© unos cuarenta ejemplares a la presentaciĂłn en Santiago de Chile, entraron unas cien personas y quedaron otras cien afuera. Yo misma no daba crĂ©dito. Entonces entendĂ que no era algo que solo me interesaba a mĂ, sino que habĂa levantado una antena y recogido algo que estaba en conversaciones privadas pero no pĂşblicas.

A mĂ la crĂtica me interesĂł. Siempre se piensa que la crĂtica es algo tremendo, terrible. Pero yo habĂa lanzado una diatriba: lo triste habrĂa sido que nadie contestara. Incluso hubo gente que me dijo que le gustĂł el libro, pero que no estaba de acuerdo con todo. Y yo tampoco estoy de acuerdo con todo, porque esa voz es impostada, rabiosa. Yo no soy esa persona rabiosa, o al menos no todo el tiempo. Veo a los hijos de mis amigos y me ponen feliz sus caritas. Tengo más matices que ese libro. Pero necesitaba escribirlo asĂ, querĂa escribir una provocaciĂłn. Me encanta que haya provocado todo tipo de respuestas.

Ha pasado el tiempo y, en la medida en que han ido apareciendo otras problemáticas en torno a la maternidad, también han surgido alertas nuevas. Eso me ha obligado a pensar otras escenas, otras preocupaciones. Estoy escribiendo un libro sobre este tema, que probablemente presentaré el próximo año.

—¿Cuáles son esas preocupaciones nuevas?

—Aparecieron cuando me di cuenta de la lógica y de la velocidad productiva que ha provocado el capitalismo sobre la procreación. Ya no solo el parto exprés o el estallido de las cesáreas como práctica, con los argumentos que se usaban para someter a las mujeres a ellas. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué pasa con las técnicas de fertilización asistida, qué vienen a paliar, cómo se desarrolla ese lenguaje en el marco del capitalismo? La maternidad subrogada, por ejemplo: ¿es un negocio o es una ayuda?

«Tengo más matices que ese libro. Pero necesitaba escribirlo asĂ, querĂa escribir una provocaciĂłn»

AĂşn no me he sentado a escribir y, por lo tanto, a pensar a fondo quĂ© pienso. Porque cuando me siento a escribir es cuando tengo tiempo para pensar. Y en este caso quiero pensar en situaciones muy disĂmiles, a veces extremas. Me gusta observar los casos extremos: por ejemplo, cuando miraba los discursos promaternos, prolactancia, y me encontrĂ© con grupos de mujeres que amamantan a sus hijos hasta los quince años. ÂżQuĂ© significa eso? ÂżEs locura? ÂżEs llevar a su máxima expresiĂłn una idea de codependencia?

Me pasa lo mismo con lo que estoy empezando a escribir: mirar todas esas escenas y ver quĂ© pienso. Porque no existe una sola respuesta para todos los casos. El ensayo tiene esta dimensiĂłn persuasiva, de querer normar con una Ăşnica respuesta realidades muy disĂmiles. Yo estoy en esa tensiĂłn.

—¿CĂłmo vives en el campo acadĂ©mico el tema del genocidio palestino? Por ejemplo, nadie dirĂa que MartĂn Kohan es derechista, pero Ă©l, para el 7 de octubre, publicĂł un texto en el que el ataque de Hamás pareciera estar desmarcado de la polĂtica de Israel.

—En Chile, la comunidad palestina, la más grande fuera de Medio Oriente, está muy integrada. Nunca constituyĂł un gueto, se mezclĂł con otras comunidades. Es una comunidad muy presente, muy imbricada en el quehacer del paĂs. Por lo tanto, hay conciencia, afinidad, afecto. Y eso no es menor. En Chile, si hay nueve árabes y un judĂo, en Argentina es al revĂ©s, por decir algo.

Para mĂ fue sorprendente y doloroso ver cĂłmo ciertas figuras muy respetadas de la literatura argentina o bien se manifestaron de una manera difĂcil de prever desde afuera, o se silenciaron, en algunos casos por comodidad. Incluso me hizo preguntarme por el silencio de las feministas, que fue el que más me doliĂł, porque para mĂ ese colectivo “la habĂa llevado”, como decimos en Chile, en tĂ©rminos de gĂ©nero. Y nosotras, chilenas, peruanas, bolivianas, habĂamos respondido y nos habĂamos hecho eco de esa importantĂsima manifestaciĂłn ciudadana argentina, incluso de la forma que ellas habĂan elegido para expresarse. Ese silencio me pareciĂł muy doloroso, muy sorprendente y, sobre todo, muy cĂłmodo.

PensĂ©: ÂżquĂ© pasa, que manifestarse contra las leyes que prohĂben el aborto se ha vuelto fácil y por eso podemos hacerlo sin costo? ÂżQue manifestarse contra el femicidio es fácil porque nadie podrĂa negar la importancia de proteger a mujeres y niñas? Entonces me puse en un lugar de cuestionamiento de las propias lĂłgicas del feminismo: cuán amplia era su interseccionalidad, cuán fino su conocimiento histĂłrico de esta problemática en particular, y quĂ© comodidades econĂłmicas atravesaban estas posturas.

«Ese silencio me pareció muy doloroso, muy sorprendente y, sobre todo, muy cómodo«

No quiero emitir un juicio porque sé que cada decisión humana está atravesada por muchas dinámicas que no controlo y no quiero parecer que sé lo que pasa. Pero creo que la respuesta ha sido variada. También creo que, para quienes no conocen bien la historia del conflicto, el ataque de Hamás fue manipulado como si fuera un “momento cero”, cuando hay ocho décadas, un siglo incluso, de violencia contra los palestinos. Y se niega el hecho de que las Naciones Unidas reconocen el derecho a la resistencia.

Lo que ha pasado en Argentina, cĂłmo se manipulĂł y cĂłmo se leyĂł, ha sido particular, aunque tambiĂ©n ocurre en otros paĂses de AmĂ©rica Latina. El sionismo ha tenido una intervenciĂłn distinta en cada paĂs, y por supuesto en Estados Unidos.

Lo que me parece más visible es que, con el paso del tiempo, ha quedado claro que lo que ocurre no es una “defensa” de Israel frente al ataque de Hamás, o no solamente una defensa, como ellos dicen. La ciudadanĂa, incluso sectores importantes de la comunidad judĂa en nuestros paĂses, se ha dado cuenta de que esto se corresponde con un proyecto colonial que aprovecha ese ataque para responder de manera genocida y cumplir su sueño histĂłrico: tomarse Gaza, avanzar sobre Cisjordania y seguir.

Es un proyecto colonial de larga data, pensado con mucho cuidado, que ha sabido aprovechar determinados momentos y respuestas de la resistencia palestina para intensificar la violencia con impunidad, sabiendo que contará con el respaldo de los lĂderes europeos y de Estados Unidos. Eso es lo que ha quedado a la vista. Por eso estamos en un momento en que se vuelve inaceptable la excepcionalidad de Israel en el derecho internacional.

Hoy, por ejemplo, Netanyahu apareciĂł en las Naciones Unidas y las delegaciones de casi todos los paĂses se pararon y se fueron, dejándolo casi hablando solo. Eso es casi inĂ©dito. Y tiene que ver con un “basta ya”.

Ve la entrevista completa en nuestro canal de youtube:

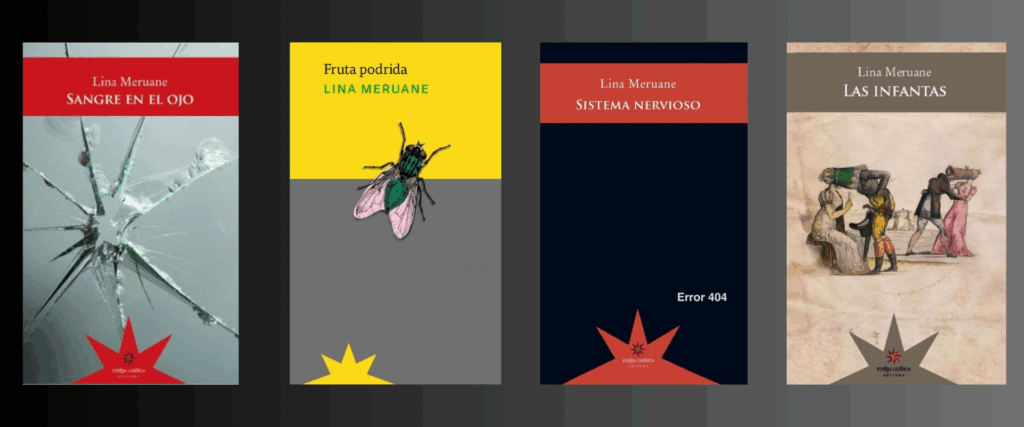

También puedes comprar los libros de Lina Meruane en el catálogo de Eterna Cadencia acá: