Autor y director teatral de Los bienes visibles

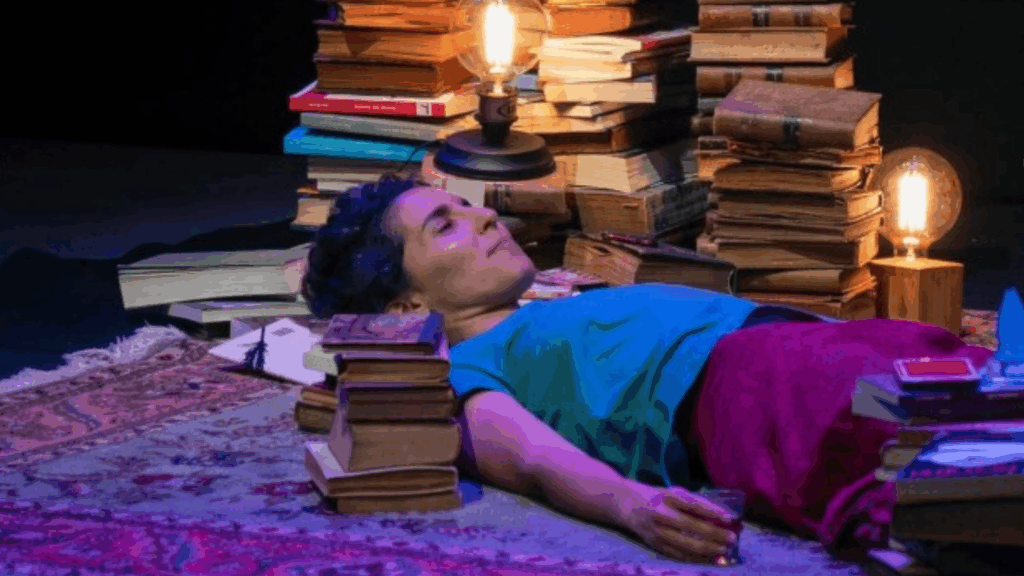

Texto y dirección: Juan Pablo Gómez. Intérpretes: Anabella Bacigalupo, Patricio Aramburu, Carolina Saade, Mariano Sayavedra, Agustina Reinaudo, Guadalupe Otheguy y Enrique Amido. Iluminación: Santiago Badillo. Vestuario: Roberta Pesci. Música y arte sonoro: Guadalupe Otheguy. Sonido: Pablo Leal. Colaboración artÃstica y coreográfica: Andrés Molina y Mariana La Torre. Teatro: Santos 4040 (Santos Dumont 4040). Función especial: Viernes 25 de octubre. Duración: 75 minutos.

Por Javiera Miranda Riquelme

@javieramirandariq

El director teatral Juan Pablo Gómez ha estrenado durante este año Los bienes visibles, una obra que se corre de la tradición más pictórica y visual del teatro para construir un dispositivo escénico sostenido por la materialidad de los cuerpos y el sonido. Junto a Un hueco y Prueba y error, Los bienes visibles forman parte de una trilogÃa teatral sobre el paso del tiempo. La obra realizará una función especial este viernes 25 de octubre en Dumont 4040.

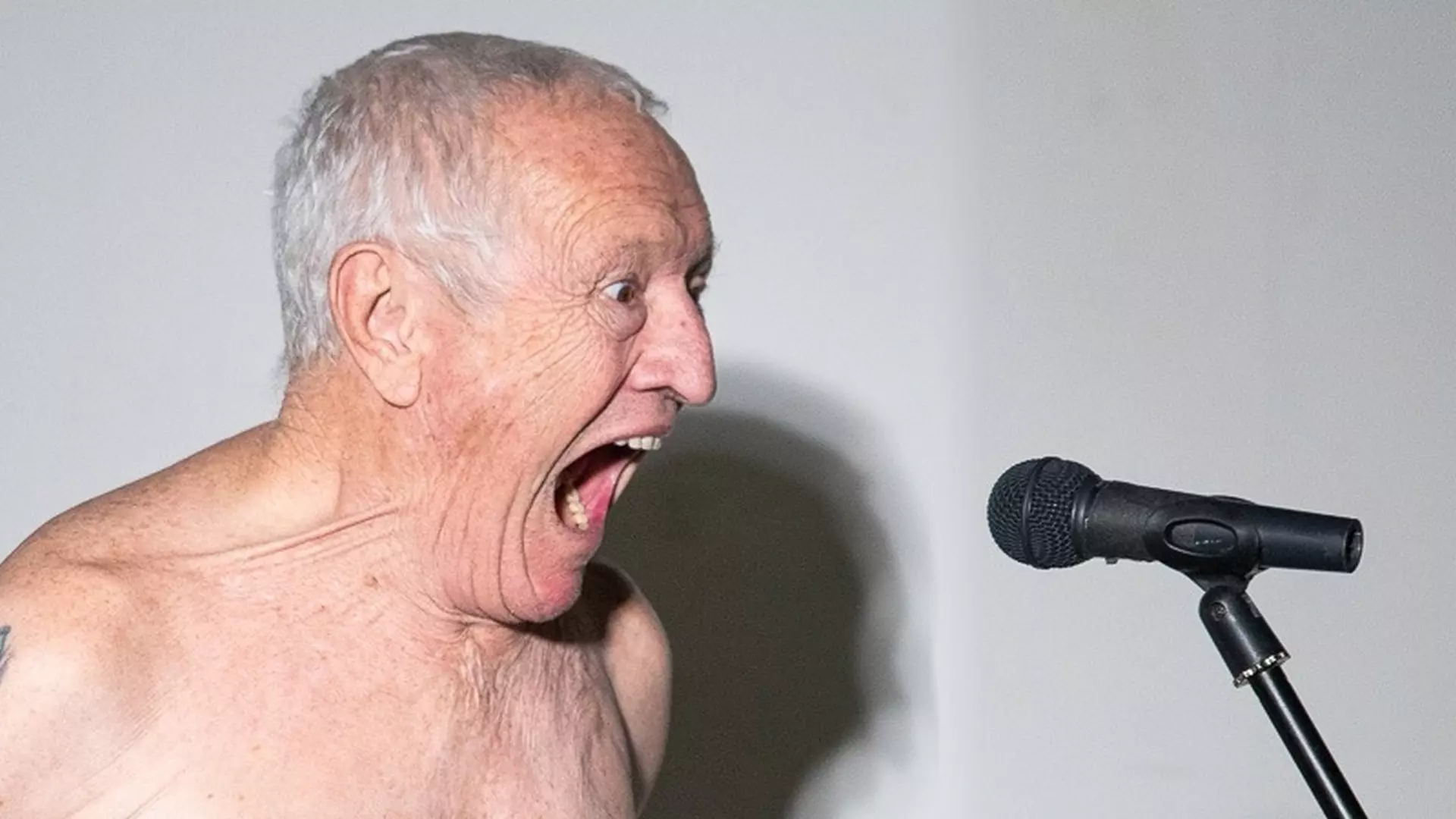

Con esta tercera entrega se podrÃa decir que Gómez sondea la vejez a través del cuerpo del actor Enrique Amido, quien interpreta a VÃctor, un padre viejo y con Alzheimer. La obra pone en tensión las necesidades que reclama la vejez y los rechazos y rencores que habitan en sus hijos, interpretados por Patricio Aramburu y Anabella Bacigalupo.

La acción dramática no se construye de manera unidimensional, sino que es puesta en tensión con un coro de tres cantantes con ritmos suspendidos, melodÃas casi litúrgicas y parlamentos propios rebalsan de sentidos el dispositivo escénico.

Javiera Miranda: ¿A partir de qué necesidades tanto personales como artÃsticas es que surge Los bienes visibles?

Juan Pablo Gómez: Las necesidades son primero artÃsticas. Como siempre uno fantasea con laburar con cierta gente y yo tenÃa ganas de trabajar con algo cantado. Este trabajo es un poco la continuidad de Un domingo en familia, donde laburamos con mucha percusión, y hay algo del poema sonoro de esa idea que empezó con ese melodrama que empezó a construirse ahÃ. Entonces a partir de eso estaba la idea de laburar con Guadalupe Otheguy y con Carolina Saade, a quien conozco desde chiquita y es una cantante hermosa. Se fue armando, pero trabajar con lo sonoro fue parte de las primeras intuiciones.

Después, con Patricio Aramburu y Anabella Bacigalupo hicimos varias obras, y la idea era hacer una cierta trilogÃa del tiempo. Con Patricio hicimos una obra que se llamó Un hueco, que generó bastante repercusión y que tenÃa que ver con algo de la pérdida de la infancia y de la pérdida de la adolescencia. Después hicimos juntos con Anabella Prueba y error, que era algo de una paternidad fallida y habÃa una nena de 10 años. O sea, trabajar siempre con el elemento de romper con esa idea de ‘un grupo de amigos que labura juntos y donde todos tienen la misma edad’, y acompañar las edades de ellos a medida que envejecen.

Entonces hay algo de la historia de la ficción pero a la vez la intención de trabajar mucho con la materialidad, la materialidad de los cuerpos, la materialidad del sonido, y la materialidad de la mirada del público puesta dentro del dispositivo. Luego, los temas más emocionales surgen un poco de carambola, un poco de casualidad, o tal vez porque uno los tiene tan adentro y tan inconscientemente, esas ganas de hacer contacto y esa forma de hablar de cierta angustia pandémica y la angustia sobre la vejez de los padres y la vejez de uno, que esos temas emocionales aparecen solos. Uno piensa que va improvisando y va tirando temas y en realidad esos temas están ahà agazapados esperando salir.

JM: Respecto de la dimensión narrativa, esta no es una obra realista y pareciera ser que la trama es una suerte de coartada para armar todo el dispositivo escénico, ¿por qué un teatro de las formas y lo material por sobre un teatro más narrativo y pictórico?

JPG: Bueno, esa pregunta surge de toda una discusión bastante extensa. ¿Qué es el realismo? O mejor dicho, ¿cuál es el espacio para construir un realismo contemporáneo hoy, en el 2024? ¿Y qué serÃa ese realismo hoy? Por que me parece que cuando habla de realismo, no pueden pensar en lo que pensamos cuando hablamos del realismo en la novela, ni cuando se dice ‘ah, esto es naturalista’, pero ¿en qué se está pensando? ¿en VÃctor Hugo, en Los Miserables, en una pintura social donde el dispositivo narrativo es completamente otro? Entonces yo considero que Los bienes visibles sà es una obra realista y lo que pasa es que el dispositivo en el cual ese drama humano, ese drama psicológico, ese drama de las personas y esa necesidad de hacer contacto con algo que la gente se pueda relacionar como drama de la vida personal, en el sentido de la vejez, por ejemplo, ese realismo hoy tiene que estar vehiculizado por un tipo de dispositivo.

Ese drama no puede ser un realismo representativo, o no puede ser un realismo mimético, por utilizar esa palabra un poco académica y mal usada porque también habrÃa que discutir qué es la mÃmesis. O mejor dicho, al revés: hacer mÃmesis hoy, generar acción dramática, generar acción en el escenario y generar estos efectos no va a estar dado por un teatro ni aristotélico, ni representativo, ni que se parece a la vida real, ni donde la escenografÃa es un living. No sólo porque a mà no me sale, sino porque creo que ese drama humano a través de esos modos no llegan. O por lo menos a mà no me llega, asà que prefiero vehiculizarlo a través de un teatro mucho más material, y en Los bienes visibles en esa materialidad está el público.

JM: En Los bienes visibles hay una suerte de corifeo que interpela a los actores y al que los actores responden ¿Cómo trabajaste desde lo técnico y desde lo estético el funcionamiento del sonido?

JPG: SÃ, creo que eso es la obra y es lo que más tiempo nos llevó a trabajar. De los tres años que ensayamos, dirÃa que dos años y medio fue trabajar ese dispositivo. Fue una construcción y también el descubrimiento de cómo era ese dispositivo. Uno no inventa nada, pero todo el tiempo tenemos que estar tratando de descubrirlo, ¿no? Somos arqueólogos de una tradición que está perdida permanentemente. Entonces, a mà me parece que en el teatro, pero también en el arte en general, los objetos hablan de tradiciones y los objetos artÃsticos que más me interesan son aquellos que dejan entrever que tradiciones que los preceden y los habitan. Entonces en ese sentido el coro es un teatro simbólico malÃsimo donde están personificadas y humanizadas

la psicosis, la neurosis, el Alzheimer; es un teatro psicológico de clase B donde esos fantasmas están en modo Roman Polanski; y también es la tradición del corifeo o del coro griego, donde todo el tiempo el coro completa la acción y opina sobre las acciones de los personajes y se lamenta por el destino de los personajes sin querer cambiarlo. Por el tipo de tradición que tenemos, lo más difÃcil trabajar con los actores y las actrices es el descubrimiento de un código. Es difÃcil descubrir cómo hablar de las obras, preguntarse por ejemplo ‘¿estoy dentro de la obra?’, ‘el viejo, VÃctor ¿me ve o no ve?’. Casi que no puedo responder a eso, no son las preguntas adecuadas.

Me parece que todo el tiempo hay que inventar una manera de hablar y generar ese código y ese campo que, como decÃa Alberto Ure siempre, es complejo y nos lleva mucho tiempo.

Crear ese coro y crear esa textos fue un poco ir diciendo ‘ahora cantan; ahora hay un silencio; ahora la familia; ahora habla el coro’, remitimos de una manera muy material, muy concreta, porque lo más importante de los personajes es que estén, que esos humanos estén. Porque como decÃa otro prócer del teatro que practicamos, Tadeusz Kantor, ‘a lo lejos, atravesado por una luz, vemos que Ulises cae, pero ¿cómo cae?. Cae con un determinado tono, de una determinada manera y lo más emocionante no es que muere, sino que cae’. Poner atención a esas cosas es muy difÃcil porque por nuestra tradición novelÃstica de ver el teatro y nuestra formación, creemos que entendemos. Pero hay algo de la especificidad de cómo pasa, cómo suena, el volumen en el que ocurre, que eso libera unas fuerzas poéticas y emocionales en los espectadores por las que todo el tiempo estamos luchando para conservarlas. Es decir, que la ficción no se coma el poema sonoro y que el poema sonoro no enfrÃe la ficción. Todo el tiempo tienen que estar en una incómoda tensión entre esos dos elementos.

JM:Hay cosas en la obra que desde la visualidad se pierden ¿cuáles son las posibilidades que se abren para el espectador con este aspecto visual queda suspendido?

JPG: Antes la obra era mucho más quieta, hablábamos mucho de las estatuas blandas y decÃamos, ‘bueno, el movimiento está en la gente, la gente tiene que moverse’. Y me parece que esto abre dos posibilidades o por lo menos lo pensamos de dos lugares. Desde el lugar más ficcional y simbólico, hay algo que no se reconstruye. Los lugares en una familia siempre son móviles, los lugares sociales siempre son incómodos, y hay algo de la circulación de los discursos que está interrumpida, que depende del lugar desde el que uno se posiciona. No todos estamos en el mismo lugar, no todos vemos todo en el mismo lugar, y es una hipótesis más polÃtica para pensar el problema de la visualidad y el problema de la perspectiva en el teatro, para desplegarlo. Quiero decir, no hay que olvidarse que la perspectiva desde la cual nosotros nos acostumbramos a ver teatro es la perspectiva artificial que se desarrolla en el Renacimiento, que es un dispositivo polÃtico de visión y que se desarrolla para pensar una forma de disponer los objetos y de disponer el mundo de lo visible y que tiene que ver con la técnica, con la ciencia, entre otras cosas. Uno va a ver la pintura del Quattrocento y vos te das cuenta que tiene una técnica muy acabada, que no es que no sabÃan pintar, sino que pintaban de otra manera, mucho más plana. Entonces creo que en este momento el teatro está un poco rezagado a la visualidad, y socialmente está completamente estallado lo visual con las redes sociales y sus tiempos narrativos. Pero en el caso de esta obra hay mucho para decir fuera de la trama y esa es la apuesta.

JM: Hay ratos en los que parece que la trama es de Lorena porque es quien establece oposiciones ante el planteo del cuidado y esa paternidad idealizada y cortesana…

JPG: Me parece que entre los personajes hay pases. Hablamos bastante de un turnarse en traccionar la trama justamente para que los protagonismos se disuelvan de una manera muy sutil. Y en relación al discurso sobre la vejez, el desafÃo muy concreto fue trabajar con Enrique Amido, una persona que tiene 80 años y donde ya su cuerpo establece una discursividad. No se vuelve un discurso sobre la vejez sino un discurso en la vejez.